□本报记者 廖小勇 通讯员 童荣忠 制图 李钊铭 福建省卫生计生宣教中心

闽西是著名的革命老区,闽西苏区医疗卫生事业在革命的枪炮声中诞生并成长,从无到有,从小到大,培养了一批优秀红色医疗卫生人才,铸就了不朽的精神丰碑。

让我们一起走进中央红色医院前身、中央苏区第一所红军医院——长汀福音医院。

1

全国最早为红军服务的医院

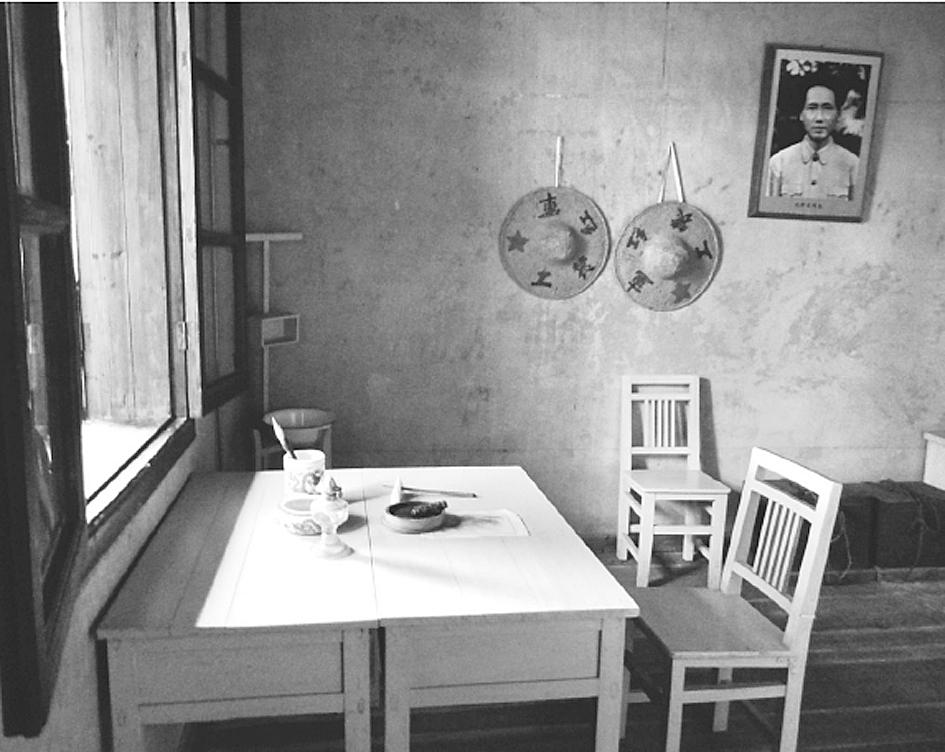

福音医院,原为亚盛顿医馆,是当时中央苏区第一所红军医院,院长为傅连暲,福音医院最初由英国基督教会创办于1904年,是中央苏区规模最大、设备最全、医术最好的医院,许多中央、地方的红军战士都在这里治疗过。毛泽东跟贺子珍的小儿子毛岸红也是在这边出生的;苏区时期,周恩来的夫人邓颖超在此治疗过,认傅连暲的母亲为干妈,留下一段动人的佳话。

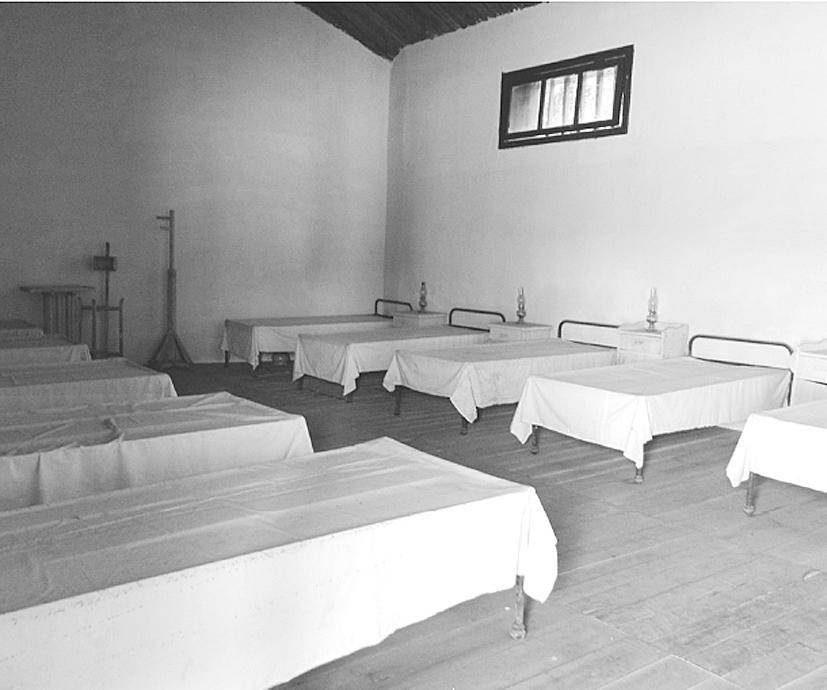

福音医院旧址为土木结构平房,建筑面积1871平方米,四周围墙,地势前低后高,共有房间30间,做礼堂、传达室、挂号室、妇产科、外科、内科、药房、化验室、手术室以及医生护士住房、男女病房、膳厅等。

1925年,五卅运动波及长汀县城,英籍传教士、福音医院英籍院长和医生离开长汀后,福音医院群龙无首。随即,深受信赖的傅连暲被推举为院长。

1927年8月底,南昌起义军抵达长汀。福音医院接收了300多名伤员。医院里只有两名外科医生,再加上内科医生傅连暲,三人马不停蹄地为伤员做手术。

1929年3月,毛泽东、朱德率领红四军第一次入闽攻占汀州城后,傅连暲组织医护人员全力救治红军官兵,并为红四军培训了一批医护人员。

福音医院由此成为一所不挂牌子的红军医院。

1931年秋,福音医院成为全国最早为红军服务的医院。1933年初,福音医院搬至瑞金,改名为中央红色医院。1934年,中央红色医院跟随中央红军参加了两万五千里长征。

2

培养优秀红色医疗卫生人才

红军队伍不断发展壮大,迫切需要卫生人员。

1931年,临时中央政府决定开办一所中央看护学校,由福音医院院长傅连暲负责并主持教学。

1932年2月,中国工农红军中央看护学校在长汀万寿宫正式开学。由于学员文化参差不齐,傅连暲自己编写实用的教材,学员边学习,边实习。学员们生活艰苦,在地上铺稻草而卧,5人一盏油灯,没有盐,吃糙米饭配酸菜、辣椒。5月底,第一批学员毕业。

从此,中国共产党有了自己的医务学校,培养出了多批红色医护人员。

中国神经外科创始人涂通今,是三名“红军博士”之一,从一般部队医生、多发病常见病医生到外科医生、神经外科专家,被赞“赤胆忠心为革命,毕生精力献医学”。此外,叶青山、邓启修、钟有煌、林茂、陈阳和、林金亮等从闽西苏区走出的许许多多红色医务人员,他们恪尽职守、救死扶伤,在平凡的岗位上为革命卫生事业作出了重要的贡献。

3

铸就伟大的红医精神

红色卫生事业的伟大实践,铸就了“政治坚定、技术优良、无私奉献、救死扶伤”的红医精神。

由于国民党反动派“围剿”,毛泽东与傅连暲在北山交谈时,提出要将福音医院改成红军自己的医院。

危难时刻,傅连暲毅然把红军急需的医院搬到瑞金,医院改名为“中央红色医院”。此外,他还把历年采购的价值2000多大洋的药品和4000多大洋的家产无偿捐献给医院。

上杭通贤乡药材社主任曹占亮医师在1932年天花疫情流行季节,不怕危险,昼夜出诊,带领全社人员共同奋战,仅用半年时间就扑灭了疫情,被群众誉为“公医生”。

抗战时期,闽西籍医生叶青山和白求恩一起创建晋察冀军区模范医院。

4

为人民健康服务、为革命服务的理念

闽西苏区的医疗卫生工作,还免费为苏区群众服务,形成了为人民健康服务、为革命服务的理念。

1933年初,毛泽东指出红色医院的任务“除了给红军看病外,也要给老百姓看病”。毛泽东还提出:“减少人民疾病死亡的基本方针就是预防,就是开展群众性的卫生运动。”

闽西苏区党组织和苏维埃政府明确公共医疗卫生的公共属性——“公共看病所”“公共医生”“不收医费”,开展了具有特色的爱国卫生运动,使普通民众第一次享受到公共卫生服务的权利,做到医疗卫生 “人人为我,我为人人”。

闽西苏区红色医疗卫生的实践创造了艰苦条件下开展医疗卫生事业的奇迹。

后记

福音医院是国内最早为红军服务的医院,后在延安改名为中国医科大学附属医院,为中国人民的解放事业作出了重要的贡献。