□本报记者 廖小勇 通讯员 谢珺

“家父经常教诲我们要与人为善,医者仁心,爱国爱党,知足常乐,关心弱者,勤奋向上……”在漳州医院耳鼻喉科办公室,医生徐守基背诵着父亲徐思俊常说的这段话,字字铿锵。

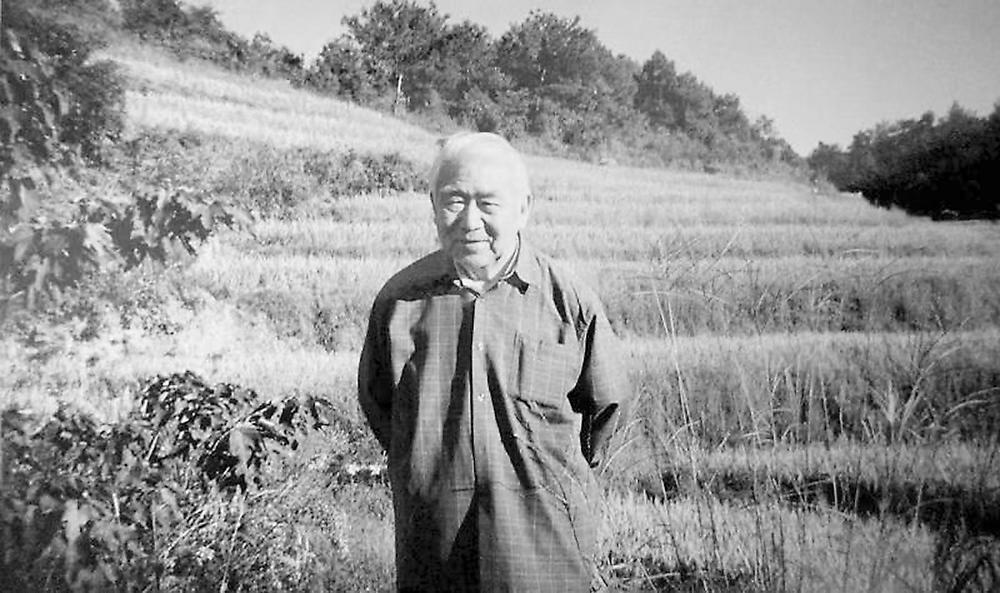

百岁党员徐思俊是原漳州市医院副院长、外科主任医师,从医60余年,主要从事外科、肿瘤科临床医疗、教学、科研工作,是医院普通外科、肿瘤外科的奠基人。徐老医术精湛,在其几十年的从医生涯中成功完成了大量的手术病例,曾被誉为“漳州第一刀”。

经历黑暗动乱岁月,种下爱国爱党之心

“只有经历过那段黑暗动乱的岁月,才能如此深刻地感受到祖国和党的伟大……”谈起父亲徐思俊的经历,徐守基说着说着就哽咽了,数度落泪。

徐思俊于1918年2月出生于山东省青岛市,经历过战火纷飞,饱受生活艰辛,他原来毕业于齐鲁大学物理系,1937年“七七”事变后,日本帝国主义又将侵略魔爪伸向青岛,国无宁日,伤病流行,他便立志学医,报效祖国。1945年,徐思俊毕业于福建医学院医疗系,毕业后任福州协和医院外科住院医师,1949年11月他参与创建了福建省第六专区人民医院(即漳州市医院前身),并任外科主任医师。

“一个人只有敢于担当,才能在国家和人民需要的时刻挺身而出;一个医生只有勇于担当,才能在征服病魔的斗争中一往无前。”1953年7月16日,朝鲜战争停战协定签署前,“国军”二级上将、金门防卫司令胡琏率1万多国军,对位于福建和广东二省交界处的东山岛突然发起了突击作战,徐思俊秉承着“再困难也要克服,治病救人不能耽搁”的医者大爱,冒着生命危险随解放军开赴前线,夜以继日地抢救战斗中受伤的解放军战士和各种危重症患者。

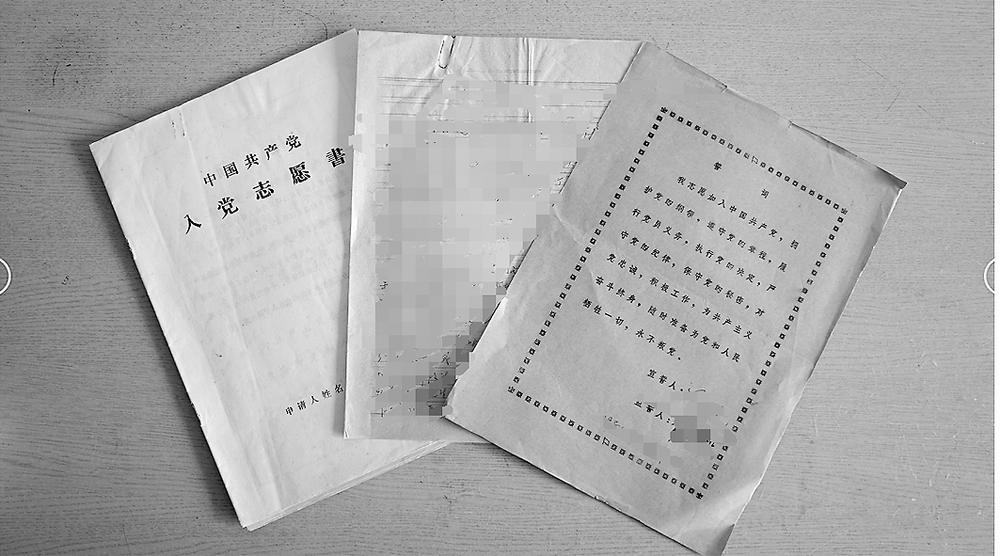

“1984年是我人生中重要的转折点”,这一年徐思俊加入了中国共产党,种下了永远跟党走的政治信念。倍感身上的担子与责任之重大,徐思俊主动承担了更多的工作任务,加班加点,不分昼夜。

患者的生命安全始终是第一位

“作为一名医生,一定要尽职,一定要有同情心,还要有恻隐之心。”行医几十年,徐思俊怀着一颗全心全意为人民服务的拳拳之心,立足岗位,勤奋工作, 无私奉献,赢得了众多患者的爱戴和信赖。无论是从死亡线上抢救生命的攻坚战,还是在病榻旁驱赶病魔的持久战,在医疗抢救时,他始终临危不乱、施救有方,急患者所急,始终把患者的生命安全放在第一位。

据徐守基回忆,早年科内医生少、急诊多,父亲经常就不分昼夜、节假日,每天像拧紧的发条一样工作。有时候夜间有急诊,只要收到消息,他总是穿上衣服往楼下冲,第一时间赶到患者身边。只要患者病情需要,他总会在病床旁仔细观察、悉心守护。

在东山岛保卫战期间,有一名长泰县的解放军,因“国军”飞机轰炸,腹部严重炸伤,胃肠道有7处穿孔,鲜血直流。患者病情严重,时刻都有生命危险,面对从未见过的重症,徐思俊冒着枪林弹雨紧急为患者进行手术,术后他更是连续多日未休息,时刻关注患者病情,直到患者脱离生命危险。

不遗余力地奉献毕生所学

“肩负患者生命的重托,除了要有爱心外,更要有扎实的医学功底和精湛的医疗技术。作为医生,一刻也不能停止学习。“从参加工作起,徐思俊就订阅了多种临床医学杂志,他还具有较高的英语、德语、日语阅读能力,在工作之余通过学习国内外先进专业知识和技术,了解国内外医学最新进展和动态,善于总结经验,结合本职工作,撰写了大量专业论文,在省级以上医学刊物发表专业学术论文5篇。中华人民共和国成立初期,曾应福建省卫生厅邀请主编《常见外伤处理》,由福建省人民卫生出版社出版,该书在各县卫生人员诊疗工作中起到重要的指导作用。

他还具有较高的英、德、日文阅读能力,在工作之余不断学习国外先进专业知识和技术,并结合本职工作,撰写了大量专业论文,为国内卫生人员的诊疗工作提供了重要指导。

徐思俊从不吝惜把这些经验和本事传授给同道、学生。他经常说,罕见病就是特殊的常见病,我们不要惧怕它,只要肯学肯研究都能攻破。几十年间,医院的员工换了一批又一批,徐思俊培育了一代又一代传承人。

人生一百余年,从医六十载。在外科领域,徐思俊像春蚕吐丝一样,把自己的一切都献给了祖国和人民。他用一辈子的执着坚守,彰显了一个共产党人全心全意为人民服务的宗旨风范;用锲而不舍的优良作风,谱写了熠熠生辉的方寸华章。