新中国从红军中走来,医疗战线为中国人民谋幸福的责任担当也从红军时期开始。从经过战火考验和锻炼的红军军医到背着小药箱走街串巷的“赤脚医生”,从乡村医生到家庭签约医生,医护人员的红色基因代代相传,始终保持奋斗精神,保持对人民的赤子之心。

一医守一岛

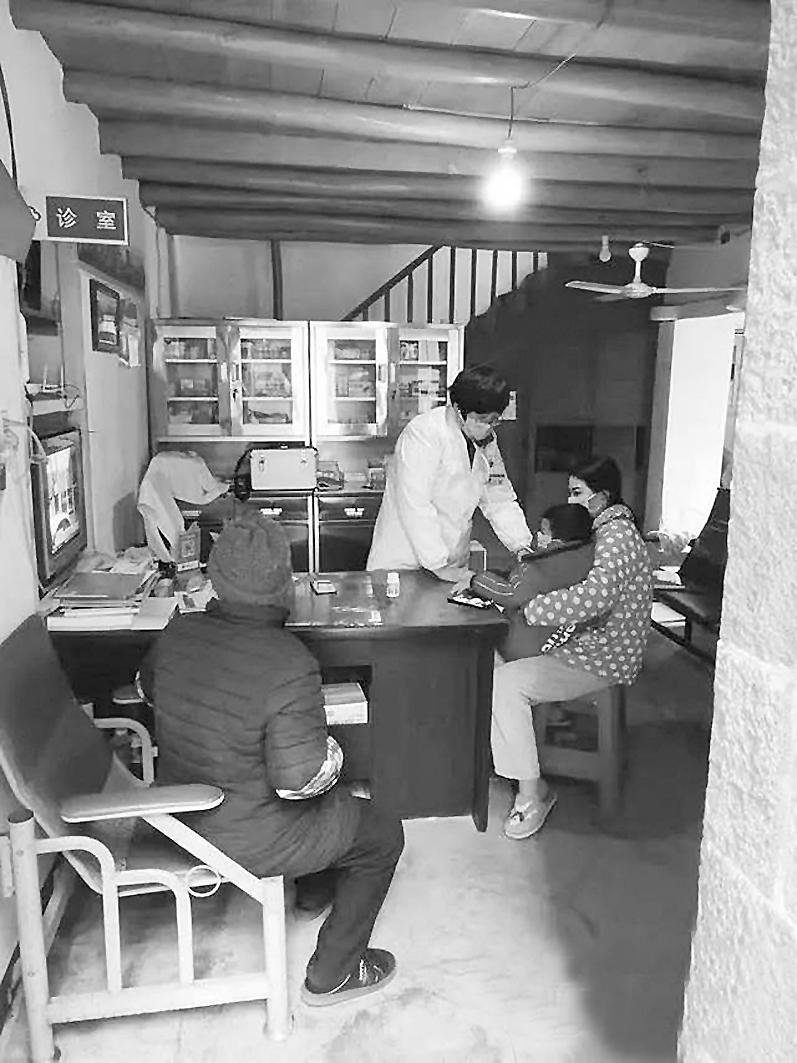

在福建省福清市城头镇吉钓村卫生所里,就有一位守护了小岛30余年的女村医、共产党员王锦萍。她用党员担当精神与职业信念坚守海岛,成为海岛村民健康的“守护神”。

一医守一岛,一箱伴一医。2019年9月20日“公民道德日”这一天,经中共中央宣传部、中央明办、解放军总政治部、全国总工会、共青团中央、全国妇联共同主办评选,王锦萍被评选为第七届全国道德模范。

她于1986年参加工作,2012年、2013年连续两年评为福清市优秀乡村医生;2014年被中央电视台授予全国最美乡村医生“特别关注奖”、福建省总工会授予福建省“五一”劳动奖章、被中华全国妇女联合会评为“全国最美家庭”和入选全国“中国好人榜”;2016年评为福州市优秀共产党员和全国五一节劳动奖章;2019年,王锦萍被中宣部等六部门评选为全国道德模范。

王锦萍是一个土生土长的吉钓岛人,从卫校毕业后,就回到岛上卫生所工作,成为岛上唯一的女村医。吉钓村,在一座四面环海的小岛上,面积只有0.74平方公里,处在福清、长乐、平潭交界处。时常因恶劣天气停运的渡船是岛上400多户村民通往外界的唯一交通工具。村卫生所设在小岛的中心,只有10余平方米的面积,一张病床、一张办公桌和一个衣柜,也是她日常起居的地方。

王锦萍扎根海岛村医岗位,秉持“医者仁心”职业操守,不分昼夜、不计报酬、救死扶伤、医治病痛,不论刮风下雨、白天黑夜,只要村民有需要,她随叫随到。

在刚开始的10多年里,岛上的医疗条件,艰苦得让人无法想象,为了更好地为村民服务,卫生所在没有投入的情况下,王锦萍自筹资金购买医疗设备,提高医疗水平。王锦萍甚至当起了“搬运工”,镇上的医药公司只负责将她订购的药品送上船,到达吉钓岛后,这几十斤重的药品就得靠她用双肩挑回卫生所,海岛路陡,挑担走路非常吃力,以前没有码头,退潮时,船无法靠岸,还得趟水到船上拿药品,冬天海水寒冷刺骨,因为常年挑担,家里扁担都磨光了。

走遍每个角落

30多年来,岛上每个人的身体健康王锦萍都了然于心,村民也把王锦萍当做最值得信赖的人,不论是伤风感冒,还是头疼脚痛,只要一个电话,王锦萍总会在第一时间赶到。30多年来,王锦萍靠着一个药箱和一双脚,走遍了海岛的每个角落,她的药箱就是海岛120。

有一年冬天,王锦萍在出诊的路上摔伤,肋骨断了一根、裂了两根,医生建议她躺在床上休养一个月。就在她腿伤未痊愈之际,一个患有食道癌的村民从医院化疗回来,躺在家里疼痛难忍,村民家属赶忙来找王锦萍。原本几分钟的路程变得异常漫长,王锦萍只好一瘸一拐,顶着呼啸的海风,步履蹒跚地来到村民家,等她一步一步挪到村民家中时,肋骨断裂处的疼痛感阵阵袭来,已经无法坐下,只能靠在床头给村民看病输液,老人和家属很不好意思,又是致歉又是道谢。随后连续几天王锦萍忍着疼痛坚持到病人家里治疗。王锦萍说,这是医生的天职,只要我能迈开脚步就能出现在患者的面前。

作为岛上唯一的医生,王锦萍不仅要给村民看病抓药,还要负责村里的接生。从1986年开始,到2001年停止家庭接生,她在岛上亲自迎接了200多个新生儿。

上门服务不收诊费

多年来,她一直精心照料着老人们的健康,上门服务从来不收出诊费。她走遍了岛上的每家每户,了解每个村民的身体情况。大多数村民自己不会记得吃什么药过敏,有什么不良反应,王锦萍都了然于心。一看到他们的面孔,王锦萍就知道他们有什么慢病,对什么过敏。“基本上现在岛上一半都是60岁以上老人,比如感冒、胃肠炎、风湿、高血压、糖尿病,一般都是这样常见的病。”王锦萍对记者说。

作为一名医生、一个接生员、一个母亲,她深知一个生命的价值,面对生命她不会轻易放弃任何一个希望。现在王锦萍睡觉都要把手机放在枕头边,就怕听不到电话声。她说,作为岛上唯一的医护人员,她必须有求必应,半夜出去看病或接生是她的家常便饭。

村民们形容,王锦萍不只是医生,更像是他们的亲人。到患者家里看诊后,王锦萍常关心他们的生活起居,帮独居老人烧点热水、送点吃的、清洗身体、换药……“有她在我们就安心。”村民们说。

30多年来,王锦萍从来没有出过远门,最远只离开吉钓岛80公里。

退休后,仍放心不下岛民

王锦萍把健康留给海岛,把沧桑留给自己。但她热爱这份职业。30多年的坚守,虽然失去了很多,但她用自己的辛苦付出换来海岛居民的健康。

2018年王锦萍就应该退休,但她还是放不下岛上的村民,选择了退休返聘。对于未来,她说:“如果身体允许的话,我会一直在岛上。”

(福建省卫生计生宣教中心、闽健康微信公众号供稿)