作为医生(甚至是还没毕业的医学生),经常会在微信、电话、电梯、聚会等场景下,遇到来自亲朋好友的非正式医疗咨询。

对于患者来说,这种在英文中被称为“路边问询”的方式看起来可以节约不少时间成本,但结果真是如此吗?

《美国医院医学杂志》曾发表过一项研究,结果发现与正式会诊相比,路边咨询的信息误差率达到了51%,而正式咨询改变了60%的诊疗方案,其中36%属于重大改变。

这个研究结果,记者询问了身边不少医生朋友,他们对此并不意外。

医生们又是如何看待非正式咨询的呢?

难逃被当“全科医生”的命运

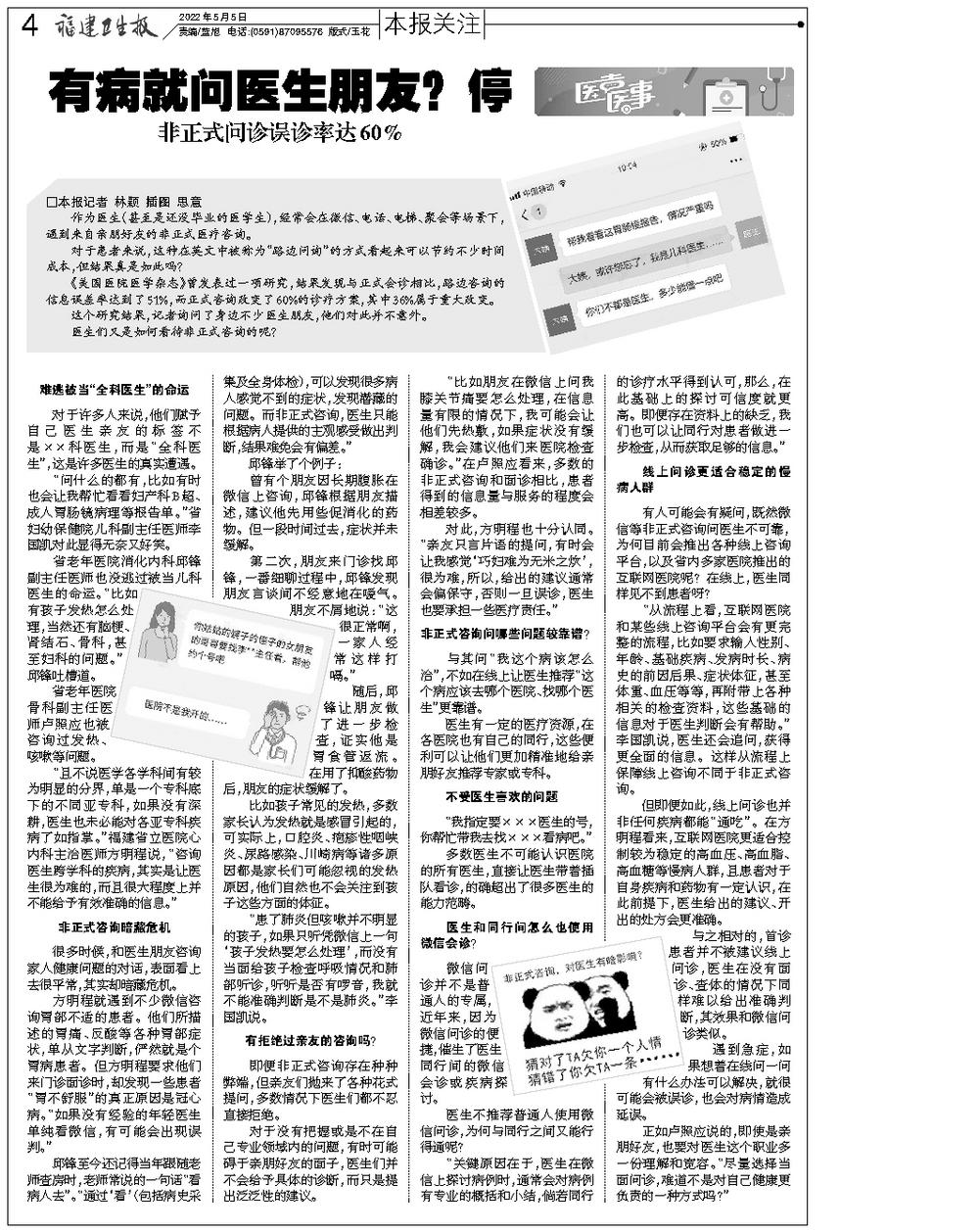

对于许多人来说,他们赋予自己医生亲友的标签不是××科医生,而是“全科医生”,这是许多医生的真实遭遇。

“问什么的都有,比如有时也会让我帮忙看看妇产科B超、成人胃肠镜病理等报告单。”省妇幼保健院儿科副主任医师李国凯对此显得无奈又好笑。

省老年医院消化内科邱锋副主任医师也没逃过被当儿科医生的命运。“比如有孩子发热怎么处理,当然还有脑梗、肾结石、骨科,甚至妇科的问题。”邱锋吐槽道。

省老年医院骨科副主任医师卢照应也被咨询过发热、咳嗽等问题。

“且不说医学各学科间有较为明显的分界,单是一个专科底下的不同亚专科,如果没有深耕,医生也未必能对各亚专科疾病了如指掌。”福建省立医院心内科主治医师方明程说,“咨询医生跨学科的疾病,其实是让医生很为难的,而且很大程度上并不能给予有效准确的信息。”

非正式咨询暗藏危机

很多时候,和医生朋友咨询家人健康问题的对话,表面看上去很平常,其实却暗藏危机。

方明程就遇到不少微信咨询胃部不适的患者。他们所描述的胃痛、反酸等各种胃部症状,单从文字判断,俨然就是个胃病患者。但方明程要求他们来门诊面诊时,却发现一些患者“胃不舒服”的真正原因是冠心病。“如果没有经验的年轻医生单纯看微信,有可能会出现误判。”

邱锋至今还记得当年跟随老师查房时,老师常说的一句话“看病人去”。“通过‘看’(包括病史采集及全身体检),可以发现很多病人感觉不到的症状,发现潜藏的问题。而非正式咨询,医生只能根据病人提供的主观感受做出判断,结果难免会有偏差。”

邱锋举了个例子:

曾有个朋友因长期腹胀在微信上咨询,邱锋根据朋友描述,建议他先用些促消化的药物。但一段时间过去,症状并未缓解。

第二次,朋友来门诊找邱锋,一番细聊过程中,邱锋发现朋友言谈间不经意地在嗳气。朋友不屑地说:“这很正常啊,一家人经常这样打嗝。”

随后,邱锋让朋友做了进一步检查,证实他是胃食管返流。在用了抑酸药物后,朋友的症状缓解了。

比如孩子常见的发热,多数家长认为发热就是感冒引起的,可实际上,口腔炎、疱疹性咽峡炎、尿路感染、川崎病等诸多原因都是家长们可能忽视的发热原因,他们自然也不会关注到孩子这些方面的体征。

“患了肺炎但咳嗽并不明显的孩子,如果只听凭微信上一句‘孩子发热要怎么处理’,而没有当面给孩子检查呼吸情况和肺部听诊,听听是否有啰音,我就不能准确判断是不是肺炎。”李国凯说。

有拒绝过亲友的咨询吗?

即便非正式咨询存在种种弊端,但亲友们抛来了各种花式提问,多数情况下医生们都不忍直接拒绝。

对于没有把握或是不在自己专业领域内的问题,有时可能碍于亲朋好友的面子,医生们并不会给予具体的诊断,而只是提出泛泛性的建议。

“比如朋友在微信上问我膝关节痛要怎么处理,在信息量有限的情况下,我可能会让他们先热敷,如果症状没有缓解,我会建议他们来医院检查确诊。”在卢照应看来,多数的非正式咨询和面诊相比,患者得到的信息量与服务的程度会相差较多。

对此,方明程也十分认同。“亲友只言片语的提问,有时会让我感觉‘巧妇难为无米之炊’,很为难,所以,给出的建议通常会偏保守,否则一旦误诊,医生也要承担一些医疗责任。”

非正式咨询问哪些问题较靠谱?

与其问“我这个病该怎么治”,不如在线上让医生推荐“这个病应该去哪个医院、找哪个医生”更靠谱。

医生有一定的医疗资源,在各医院也有自己的同行,这些便利可以让他们更加精准地给亲朋好友推荐专家或专科。

不受医生喜欢的问题

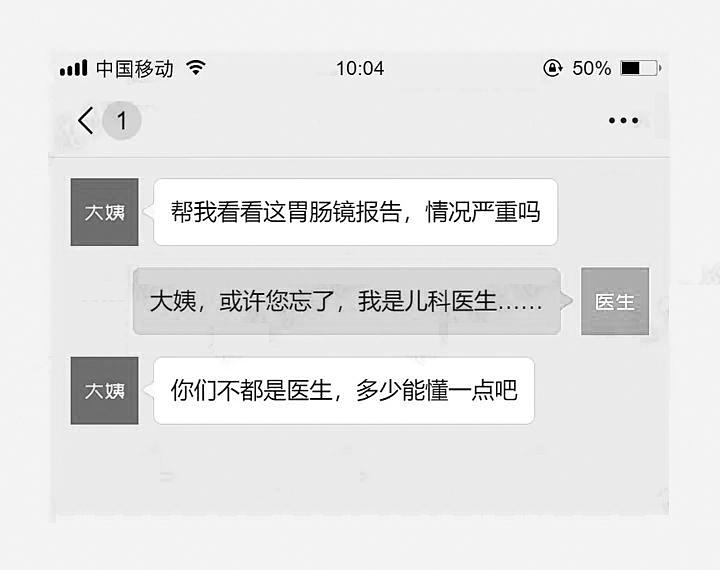

“我指定要×××医生的号,你帮忙带我去找×××看病吧。”

多数医生不可能认识医院的所有医生,直接让医生带着插队看诊,的确超出了很多医生的能力范畴。

医生和同行间怎么也使用微信会诊?

微信问诊并不是普通人的专属,近年来,因为微信问诊的便捷,催生了医生同行间的微信会诊或疾病探讨。

医生不推荐普通人使用微信问诊,为何与同行之间又能行得通呢?

“关键原因在于,医生在微信上探讨病例时,通常会对病例有专业的概括和小结,倘若同行的诊疗水平得到认可,那么,在此基础上的探讨可信度就更高。即便存在资料上的缺乏,我们也可以让同行对患者做进一步检查,从而获取足够的信息。”

线上问诊更适合稳定的慢病人群

有人可能会有疑问,既然微信等非正式咨询问医生不可靠,为何目前会推出各种线上咨询平台,以及省内多家医院推出的互联网医院呢?在线上,医生同样见不到患者呀?

“从流程上看,互联网医院和某些线上咨询平台会有更完整的流程,比如要求输入性别、年龄、基础疾病、发病时长、病史的前因后果、症状体征,甚至体重、血压等等,再附带上各种相关的检查资料,这些基础的信息对于医生判断会有帮助。”李国凯说,医生还会追问,获得更全面的信息。这样从流程上保障线上咨询不同于非正式咨询。

但即便如此,线上问诊也并非任何疾病都能“通吃”。在方明程看来,互联网医院更适合控制较为稳定的高血压、高血脂、高血糖等慢病人群,且患者对于自身疾病和药物有一定认识,在此前提下,医生给出的建议、开出的处方会更准确。

与之相对的,首诊患者并不被建议线上问诊,医生在没有面诊、查体的情况下同样难以给出准确判断,其效果和微信问诊类似。

遇到急症,如果想着在线问一问有什么办法可以解决,就很可能会被误诊,也会对病情造成延误。

正如卢照应说的,即使是亲朋好友,也要对医生这个职业多一份理解和宽容。“尽量选择当面问诊,难道不是对自己健康更负责的一种方式吗?”