□本报记者 林颖

自6月中旬以来,全国多地迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。

随着端午假期的结束,福建多地的太阳也开始高调上工,有些地方中午最高温度甚至突破40℃。在滚滚热浪的侵袭下,越来越多长时间暴露在烈日或处于闷热环境中的人群出现了中暑甚至热射病,引起高度关注。

长时间高温作业引发热射病

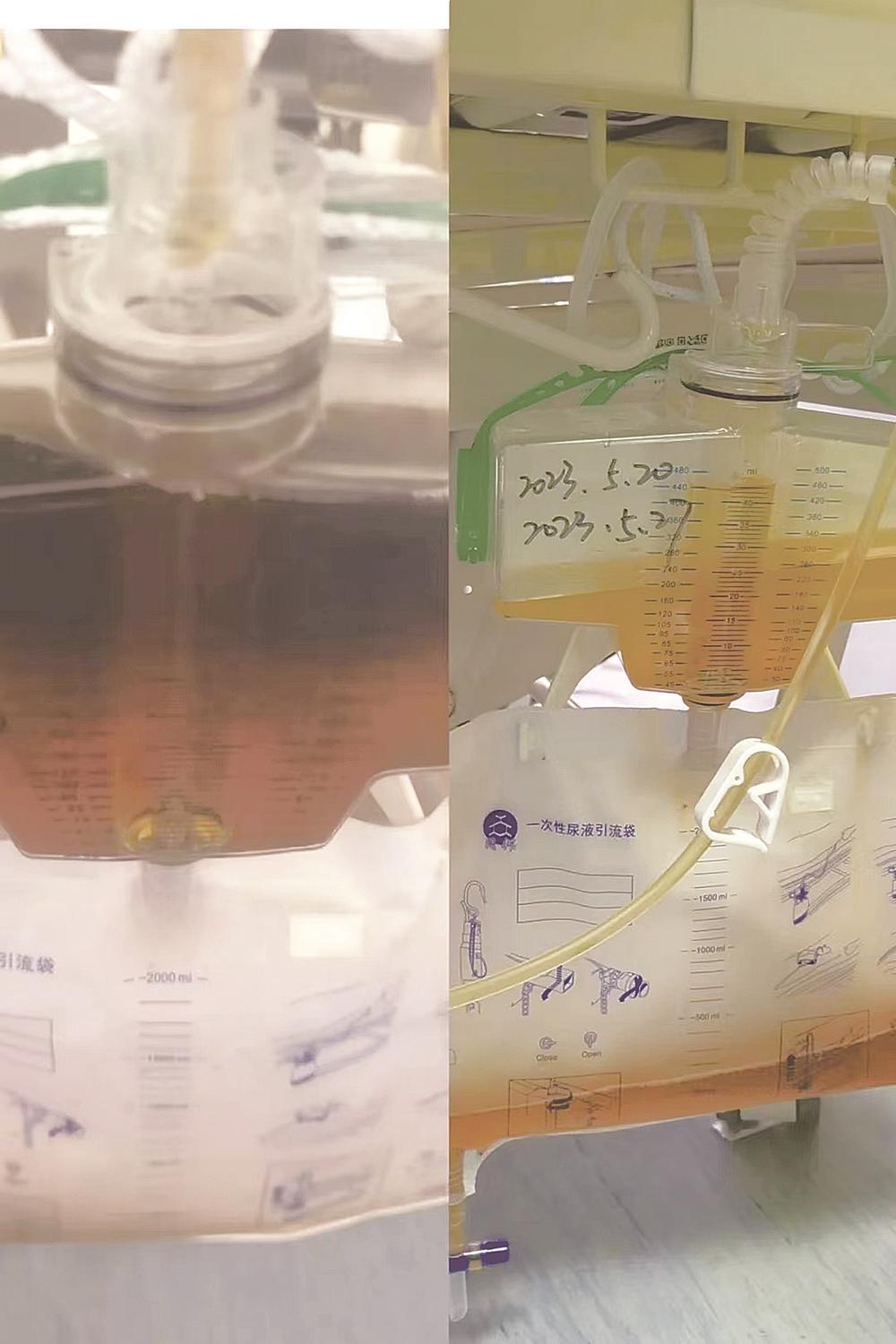

近日,莆田市第一医院就收治了一名患有热射病的中年男性。因其长时间从事高温作业,出现意识障碍、反复抽搐、尿量减少、酱油尿等明显热射病症状,被紧急送入医院。

经诊断,男子因热射病已导致全身出现多器官功能障碍综合征,病情极其危重。入院后,在重症医学科主任方向葵组织下,及时进行体温控制、抽搐控制、脑保护、气管插管呼吸机辅助呼吸、脏器功能保护等综合救治,男子的症状逐渐恢复,现已康复出院。

据方向葵介绍,热射病是最严重的热致疾病类型,具有很高的死亡率,当人体暴露于热环境和/或剧烈运动导致机体产热与散热失衡时,就可能出现热射病。

出现热射病时,患者不仅核心体温会超过40℃,还会出现精神状态改变、抽搐或昏迷,并伴有多器官损害的危及生命的临床综合征。

热射病重在预防

要降低热射病的死亡率,关键在于预防。

一般人群防护措施建议

1.保持室内环境凉爽。保持适宜的温度和湿度,减少太阳直射,减少室内电器设备的使用。

2.减少室外高温暴露。减少外出,注意防晒,在阴凉处活动,减少体力消耗。

3.关注身体健康。准备防暑降温药品,注意调节饮食,关注体温变化,关注不适症状。

重点人群防护措施建议

重点人群在做好一般人群防护措施的基础上,还需要根据下述措施建议加强自身健康防护。

1.敏感人群尽量避开高温,保证水分充足,补充电解质,保持沟通联系。

2.慢性基础性疾病患者及时补充水分减少运动,适当补充电解质,保持联系。

3.户外作业人员补充水分及电解质,保持凉爽,合理安排户外作业时间,预防职业性中暑,定期健康体检。

高温天注意热隐患

除了防范热射病,一些专家提醒民众,还需防范高温天常见的热隐患。

孩子被困车内窒息

近年来,每到夏季,孩子被困车内,甚至闷死的事件屡次被报道。

据美国一项研究发现,当气温达到35℃时,阳光照射15分钟,封闭车厢里的温度就能升至65℃。“在这种高温封闭环境下,人很容易在短时间内体温升高,出现热射病。儿童体温升高速度比成人更快,当大脑中枢受到损害,就出现昏迷。”福建省立医院福建省急救中心主任医师陈宏毅说。

陈宏毅提醒家长:下车前一定要确认孩子是否已经下车;要教育孩子,一旦被困车内要学会自救,如用鸣笛、开启故障警示灯,以及拍打车窗等方式,引起周围人注意。

车内开空调睡觉毙命

炎热天气,一些人在车内休息时会选择车内循环。殊不知,每年因车内开空调睡觉导致一氧化碳中毒或窒息死亡的事件时有发生。

“导致中毒的真正原因,发动机长时间处于低速运转,汽油的不完全燃烧,都会导致车厢内累积大量一氧化碳。加上车内人员长时间在车内休息呼出大量二氧化碳,两个因素相互作用。”陈宏毅说。

要避免此类事件的发生,陈宏毅建议尽量不要长时间在车内开空调休息。若确有必要,可在休息时车窗开一点小缝,或每隔一段时间开窗透气,保证车内空气质量。另外,车内空调内外循环可交替使用。

公共设施烫伤事件频发

夏季气温升高,意外烫伤的事件也时有发生。引发烫伤的原因中很大一部分来自烈日暴晒下的设施,如共享单车的坐垫、金属健身器材、儿童滑梯,甚至是很不起眼的地灯。

在高温天,这些户外被烈日暴晒下的共享单车的坐垫、健身器材、儿童滑梯温度都有可能达到60℃左右,而一些地灯的温度甚至会达到100℃以上。在金属滑滑梯高温及往下滑的摩擦力作用下,有些小朋友腿部直接脱皮,进而被烫伤。一些女性夏天穿的裙子薄,在骑车的时候,也容易出现烫伤。

“触碰这些物体出现的烫伤有时可达到一级或浅二级。烫伤患者皮肤表面会出现大面积红肿、气泡,严重的还会破溃、糜烂。因此,出现烫伤要及时、正确地处理,尽量避免水泡破溃、感染。”厦门医学院附属第二医院皮肤科纪明开主任医师说。

处理时应用冷水不断冲洗烫伤处,或用干净冰块冷敷,以尽快降低患处的温度。可以去药店购买烫伤油涂抹患处,促进表皮生长,同时防止继发感染。严重烫伤要尽快送院治疗。