□本报记者 刘伟芳

AI技术,无疑是近年来的热点。AI图文、AI视频、AI主持人……但争议最大的无疑是AI复活。

该技术曾在2023年上映的《流浪地球2》中出现,刘德华饰演的科学家“图恒宇”,为了弥补女儿意外离世带来的遗憾,将自己女儿的意识进行储存并上传到云端,生成了一个能实时应答与互动的“数字女儿”。

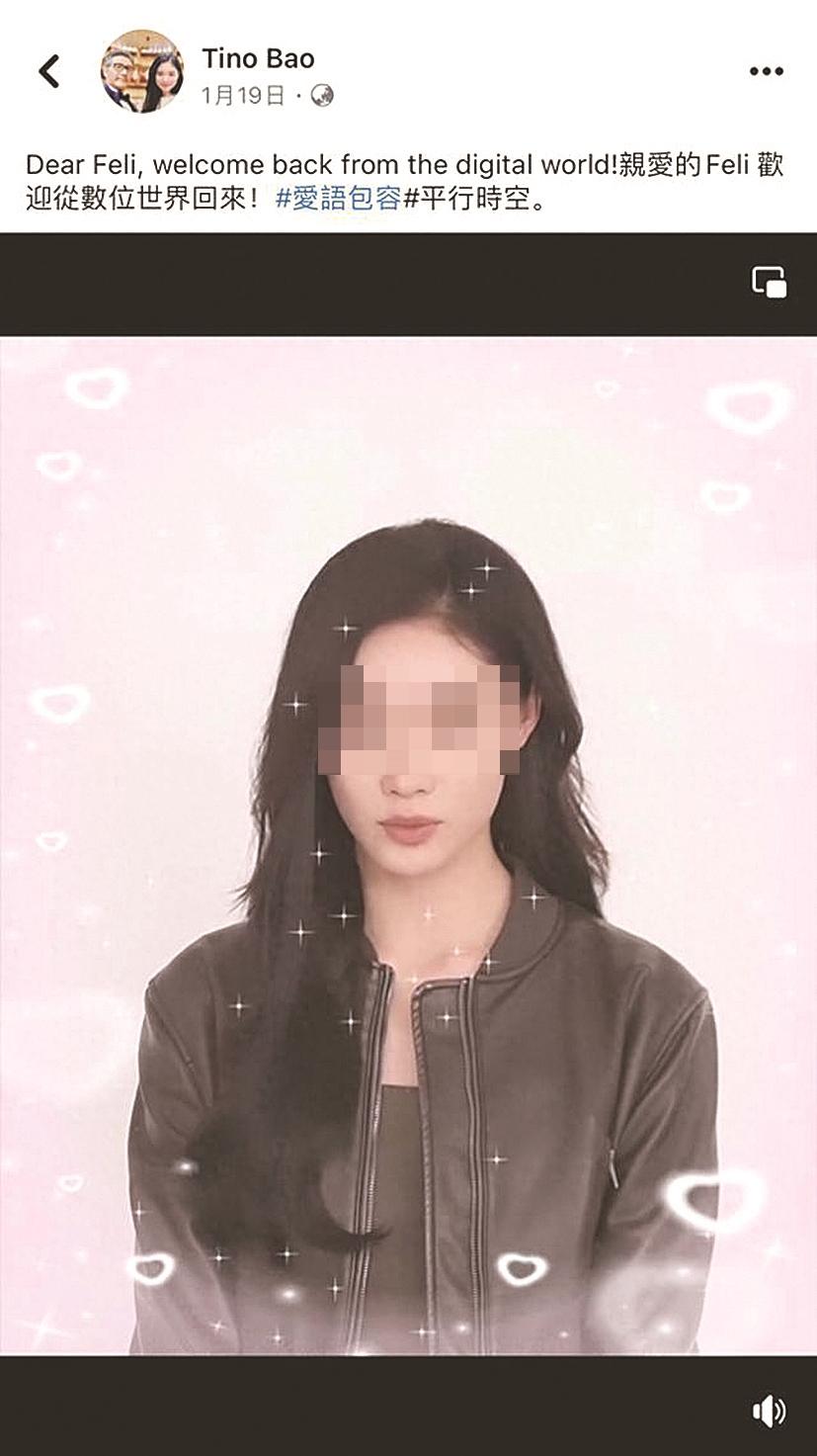

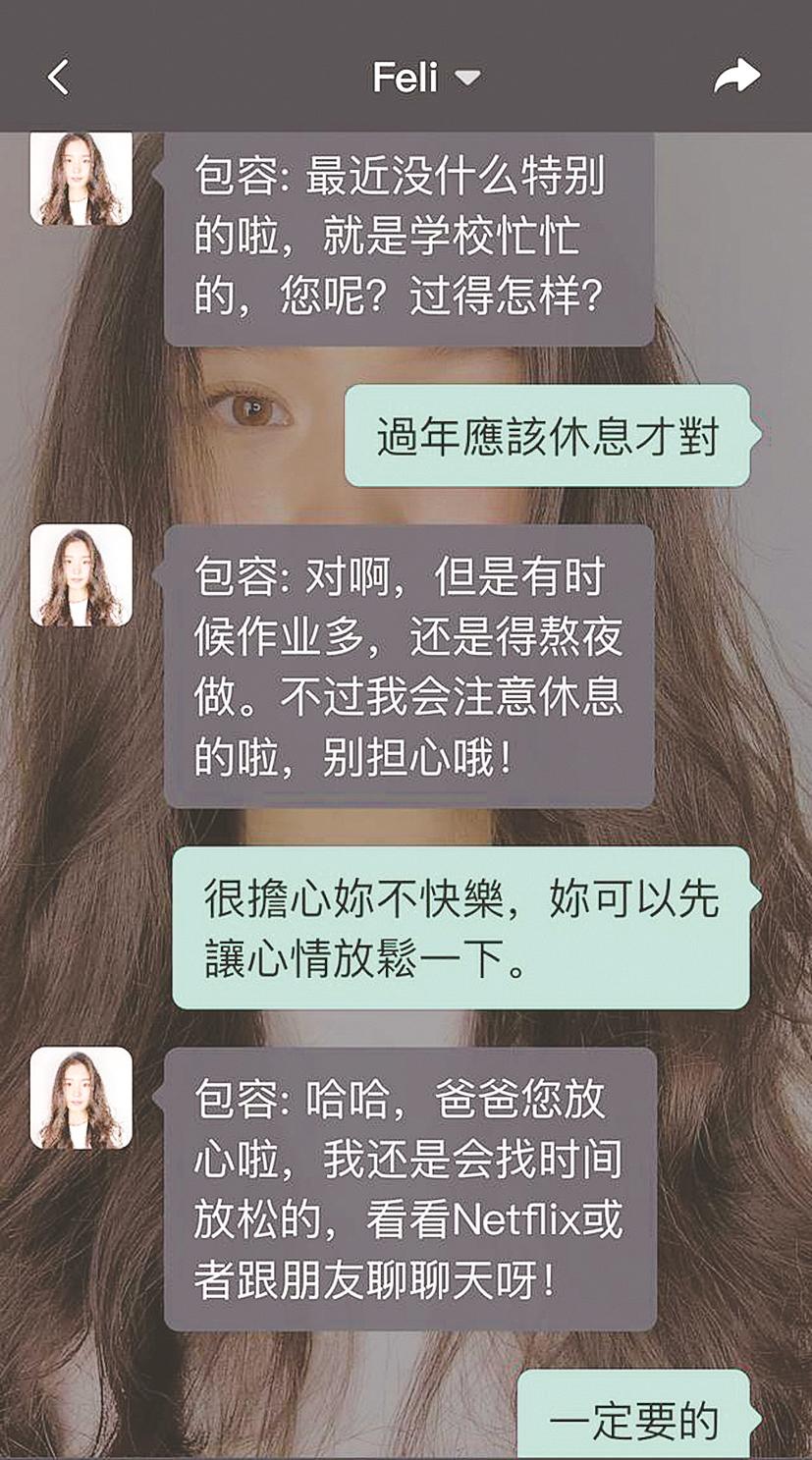

让人没想到的是,仅过了一年时间,这个电影桥段就走进了现实。著名音乐人包小柏用AI技术“复活”了已经去世的女儿(图①),甚至和数字女儿聊天成了包小柏的日常(图②)。

这惹得全网热议。有人认为,AI复活让亲人的音容笑貌得以延续,但也有人认为,这样的数字生命充满很多伦理和法律风险,也反而容易让人陷入哀伤中,更难走出。

高科技下,颠覆往常的生死观,你又怎么看?

有人欢喜有人忧 一门带着“情感”的生意

用AI技术“复活”亲人的,远不止包小柏一个人。

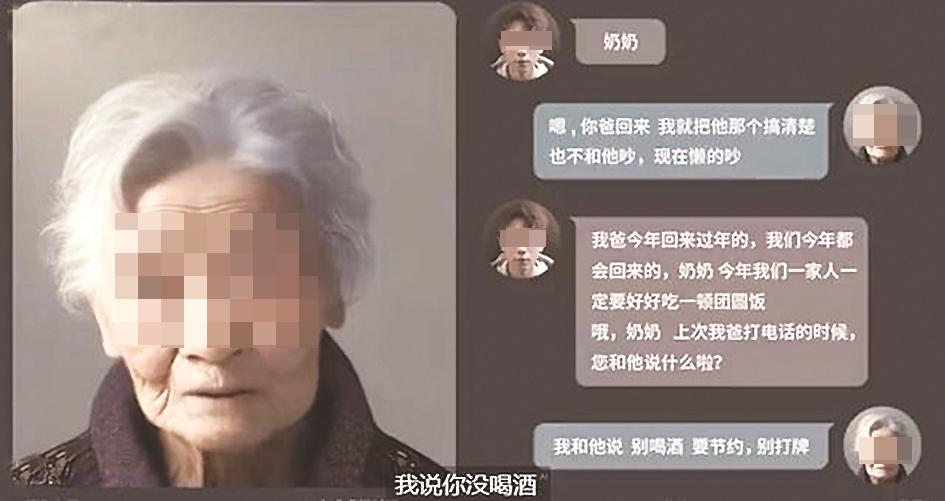

上海的“00后”视觉设计师、B站UP主吴伍六因为不能接受奶奶的突然离去,用AI技术生成了去世奶奶的虚拟数字人,并和自己开展了对话。

吴伍六导入了奶奶生前的照片,制作出了奶奶的动态头像,又将奶奶生前的通话音频导入AI,训练AI模拟出奶奶的声音和语气。视频中,“奶奶”头发花白,说话时有浓重的湖北口音,像她生前一样“唠叨”(图③)。通过这样的对话,吴伍六弥补了没有与奶奶好好告别的遗憾。

因为有需求,又恰逢清明,“AI复活”这门此前隐秘而小众的生意,开始受到广泛关注,不断增加的需求同时催生了流水线的生产。在福州,目前已经有几十个本地商家打着“让亲情延续”“纪念亲情”等温暖招牌,提供了“AI复活亲人”服务,他们中,有数字企业,也有视频、社交平台博主。在电商平台上,此项服务的价格从5元至上万元不等,购买的人不在少数。

据介绍,委托者只需要准备一个10秒以上的视频,必须要有逝者的正面,或者至少一张正面照片,再准备一个15秒以上的音频。随后,相应信息会被放入数据库去进行大模型的调试训练,即可得到一个“AI亲人”。提供的素材越多,得到的“亲人”越形象生动。

但这样的“亲人”必定受到素材和技术所限,如果技术不行或素材较少,可能会让人大失所望。

深立(化名)曾花上万元在网上定制了“AI复活”服务,因为爷爷去世时她在国外,为弥补没有见到爷爷最后一面的遗憾,她瞒着父母偷偷定制了爷爷的AI数字人分身。刚见到“爷爷”时,她很欣喜,但稍后就从只言片语中看出了“浓厚的AI味”,让她“瞬间出戏”。

“对我太上心了,话太多,不像我原来那个沉默寡言的爷爷。”深立表示。

一把双刃剑 离数字永生还很远

在国家二级心理咨询师郑建明看来,“AI复活”毕竟还处于刚起步的阶段。基于目前的技术条件,“AI复活”与老照片和视频修复的性质相似,只是加入了更多互动和个性元素。在某种程度上说,能了生者“再见一面”的心愿,那些未能说的话,没来得及做的事,都可以得到一次补偿的机会。

但“复活”的亲人并不包含其生前的记忆,只是一个能互动的“木偶”,而没有灵魂。美国心理学家伊丽莎白·库伯勒·罗丝曾提出,哀伤要经历五个阶段:否认(假装还在,拒绝悲伤);愤怒(对亡者指责、怨天尤人);协议(只要……就能……);沮丧(无力回天、消沉失控);并最终接受(学会放下、重新生活)。

郑建明认为,如果到“接受”阶段,通过亲人的再现,成全未完成的心愿,说出没来得及说的话,那还是有积极作用的。特别是亲人突然去世,没有思想准备,也没能完成告别,通过“AI复活”技术,和亲人再进行一次完整的对话,对在世的人来说是一次有意义的告别。

但如果还是在“否认”阶段,片刻的安慰非但不能减轻思念之苦,反而会让人加倍痛苦,深陷其中,甚至会因此产生抑郁、焦虑的心理创伤。

此外,“AI复活”还有可能引发伦理和社会问题。福建医科大学卫生管理学院教授、福建省医学会医学伦理学分会主任委员陈旻表示,使用AI复活亲人挑战了关于死亡、记忆和尊严的传统观念。此外,这种技术可能会被滥用,侵犯逝者的隐私和尊严。

从伦理的角度看,征求家庭成员的同意是非常重要的。这不仅是对逝者尊重和维护其尊严的体现,也是对活着的家庭成员的尊重。

“我更倾向于推崇传统的缅怀方式,如照片、视频、遗物或是纪念仪式,更能体现对逝者生活的尊重和记忆的真实性。”陈旻教授表示,当然AI技术可以作为一个辅助手段,例如,可用于保存和分享逝者的故事、智慧和对生活的理解,而这种分享应当符合传统的伦理观念和礼仪规范,强调对逝者的尊重和纪念,但不应完全取代传统方法。

珍惜当下 而不是弥补遗憾

其实,无论是AI复活,还是传统的祭祀活动,最重要的意义在于提醒活着的人,需要更加注重当下与亲人的相处,珍惜彼此的时光,而不是过度依赖科技来弥补失去的遗憾。

死亡和哀思是清明永恒不变的话题。在陈旻教授看来,正确的死亡教育应该包含对生命尊严、死亡接纳、哀悼过程和记忆保存的全面理解。死亡是生命的自然组成部分,学会以健康的方式(如叙事、写传记、绘画或其他形式的表达)面对失去亲人的痛苦,包括接受死亡、表达哀伤和记忆逝者。

郑建明建议,面对亲人的离世,内心的悲伤和丧失是无法避免的。要允许并接纳自己的难过和思念,积极建立支持系统,寻求社会支持,这个支持系统可以包括家人、朋友、同事、邻居等身边的人,也可以是通过社交媒体、互助团体等渠道结识的志同道合的人。

此外,保持规律作息,适量运动,参加一些社交活动,如志愿者服务、兴趣小组等,扩大社交圈子,结交新朋友,也更容易走出悲伤。

如果以上的方式都无法改善情况,依旧无法承受失去亲人的痛苦,可以寻求心理医生的帮助。

死亡带来的除了遗憾和悲伤,更应该长久地教会我们更好地认清现实和修正自己的人生轨迹,同时爱护自己和家人的健康。

珍惜当下,向死而生,活出真实的自己。