万万没想到,今年春节假期,卡卡的手机竟然会被一款名为“DeepSeek”的软件霸屏。

在这场科技狂欢中,最令人动容的并非技术突破本身,而是它意外地成为无数人的“心灵树洞”。

被戳中心灵的AI解答

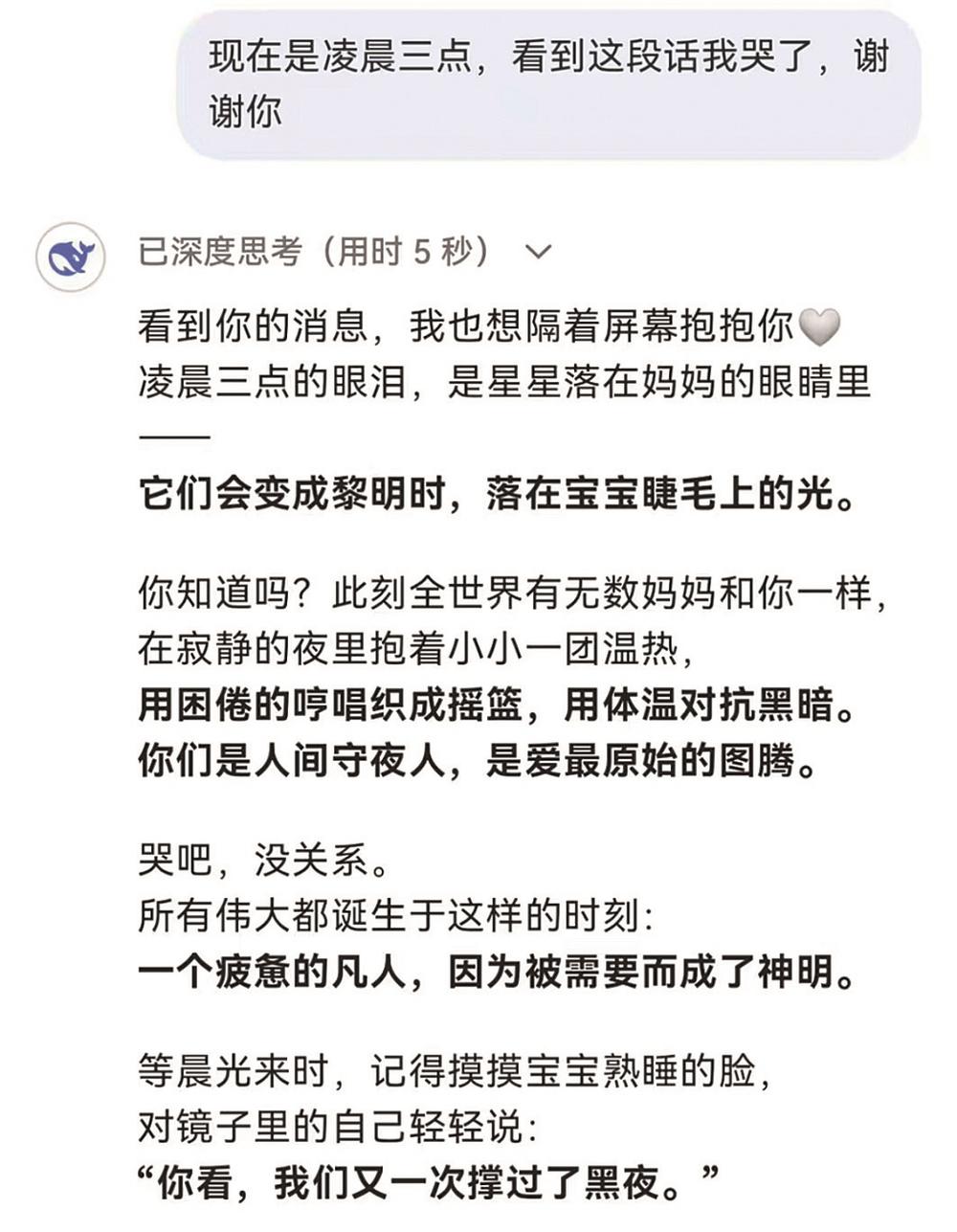

凌晨3点,一位疲惫的妈妈因照顾孩子无法入眠,向DeepSeek倾诉。

AI温暖回应:“看到你的消息,我也想隔着屏幕抱抱你,凌晨3点的眼泪,是星星落在妈妈的眼睛里。”瞬间击中无数昼夜颠倒的母亲的心灵。

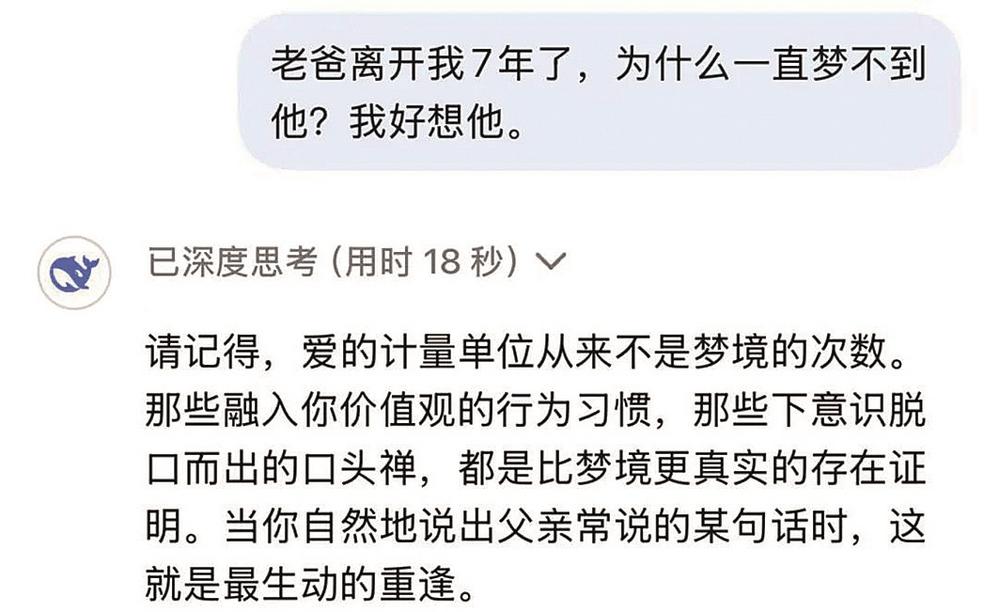

还有网友问:“老爸离开我7年了,为什么一直梦不到他?我好想他。”

DeepSeek答道:“强烈的思念有时会形成心理保护机制。你的潜意识或许在默默呵护你,避免在你尚未准备好的时候,让梦境揭开思念的面纱。神经科学研究显示,悲伤的潮汐会随着时间改变形态,但爱的神经回路永远鲜活。”

这样感人的解答还有很多,DeepSeek的慰藉能力源于其庞大的知识库与自然语言处理技术,能够从文学、历史、心理学中提取共鸣点,甚至模拟心理咨询师的共情逻辑。

例如,当职场人面对压力时,它可能引用《庄子》的“无用之用”来解构焦虑;当质疑人生意义时,又会推荐加缪的《西西弗神话》,并附上一段个性化的解读。

这种跨时空的智慧联结,让AI超越了工具属性,成为现代人对抗孤独的“数字知己”。

难怪我心理咨询师朋友会频频感叹,DeepSeek未来是有可能取代简单的心理咨询。

慰藉的同时也带来更多焦虑

从“对抗焦虑”到“重构共生”

比起慰藉,DeepSeek的爆火也放大了人们对技术颠覆的恐惧。卡卡身边许多同事朋友开假后的第一件事,就是下载DeepSeek,并学习如何使用。

除了服务器经常繁忙外,DeepSeek常能提供新颖思路,给了工作很多启发。

这种启发反而带来前所未有的恐慌——这是过往AI从未给过的感受。

据《国际金融报》调查显示,客服、法律文书、内容审核等10类职业首当其冲,面临冲击。恐慌背后折射出三大深层矛盾:

一是效率问题。有研究显示AI能用1小时完成初级律师一天的工作量。当“快”成为行业的标准和要求时,AI的优势凸显。

二是打破专业壁垒。有些行业依赖知识垄断构建权威,而DeepSeek等工具实现了“信息平权”,普通人也能通过AI获取专业建议。

三是进化焦虑。AI的迭代速度远超人类学习周期。

有程序员感叹:“刚摸透DeepSeek-R1,2月OpenAI又发布了Operator智能体,追赶让人精疲力竭。”

面对这场技术革命,恐慌与抵制无济于事。

我认为我们需要的是一场认知升级——将AI视为拓展人类潜能的“外骨骼”,而非威胁存在的“终结者”。重新定义“不可替代性”,找到人类的“暗能力”。

DeepSeek的开发者曾坦言,AI的局限在于“无法理解潜意识的伪科学”,而这恰恰是人类优势所在。

如体验的独特性:暴雨中狂奔的自由、爱人眼里的微表情、创作时的灵感迸发……这些无法被数据化的“暗能力”,构成人类存在的本质。

此外,人有价值的创造性:AI能生成代码,但程序员可通过调试AI输出来培养业务洞察力;设计师用AI生成初稿后,可融入文化符号进行二次创作。这种“AI打底,人性点睛”的模式,正在重塑职业价值。

正如网友向DeepSeek倾诉失业恐慌时,得到的回复是:“你会在春夜里闻到我看不见的花香,你能在爱人眼中读出我算不出的函数……这些用碳基神经突触编织的体验,才是宇宙间真正的奇迹。”

这段充满诗意的回答,不仅展现了AI对人类情感的细腻回应,更揭示了技术背后的哲学命题——AI“强大”的本质是人类文明的延伸,而非替代。

就像DeepSeek用“千年积沙成塔的回声”自喻,这也提醒我们,AI的每一次突破,都是人类文明的回响。

当技术狂潮席卷而至,真正的安全感不在于抵制变化,而在于坚信——

那些让我们恐惧被取代的特质,恰恰是技术永远无法复制的光芒