回望上世纪60年代,现代医学的浪潮正席卷全球,福建医科大学附属协和医院以开拓者的无畏之姿,已筑起亚洲首座、世界第三座高压氧舱。

这不仅是医疗技术的里程碑,更镌刻着一群白衣拓荒者舍生忘死的印记。

2025年,正值福建医科大学附属协和医院165周年院庆之际,医院携手《福建卫生报》社团队,循着亲历者的记忆脉络,揭开那段尘封的峥嵘岁月,重溯协和人跨越世纪的精神长歌。

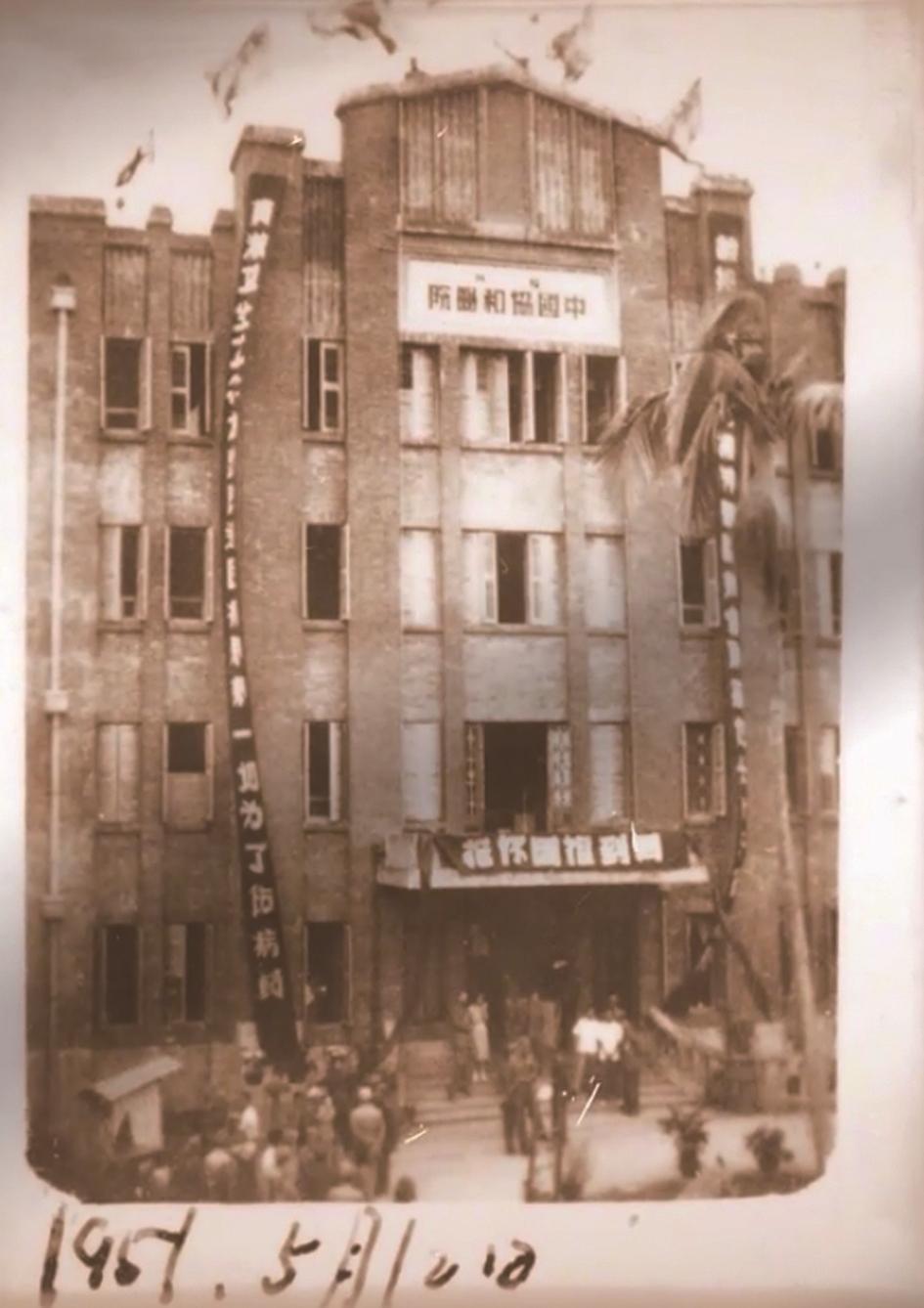

上个世纪50年代,福建协和医院(以下简称协和医院)在曲折中励精图治,不断前行。到了上个世纪60年代,协和医院外科的发展进入全盛时期,成功开展了全国首例结肠代食道根治食管癌手术、福建省第一例心脏外科手术等手术,成为福建省外科的名牌,在全国外科学科中占据一席之地。

1963年2月,时任协和医院院长李温仁代表福建省到北京参加制定我国医学科学十年规划会议。周总理在会上作了报告,要求我国科学家们树雄心、立壮志,攀登科学高峰,“外国有的,我们要有,外国没有的,我们中国也要有”。李温仁受到极大的鼓舞和启发。

佘耀远是当时普外科的住院医师及李温仁院长的学生,他回忆道:“当时,协和医院开展了很多国内、省内首例手术,但由于缺少体外循环技术,阻断循环的时间不能超过7分钟,这导致复杂的心脏手术还不能开展,医生们都在寻求破局的方法。”

李温仁查阅大量文献,在一份外文的外科杂志上看到,用高气压手术舱吸氧可以治疗缺氧性疾病,这引起了李温仁极大的兴趣。他大胆提出要试制一座高气压手术舱,并得到了卫生部的批准。

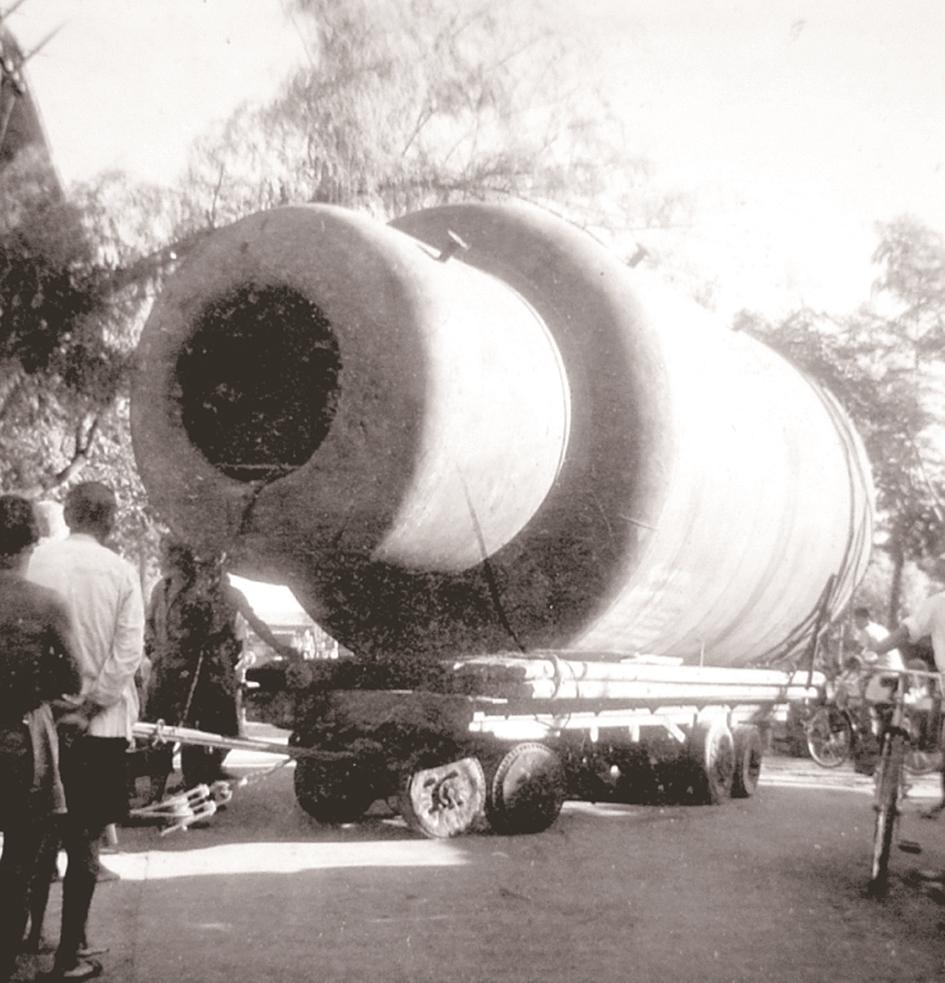

1963年4月,李温仁一心扑在高压氧舱的建造上。当时,先进国家对中国进行技术封锁,重重困难摆在李温仁面前。他请来10多个单位的工程技术人员开始试制,仅6个月,就建成了一个初具规模的高气压手术舱。

然而,1963年11月26日,第一次进行加压试验时,高压氧舱发生了一次严重事故。

当时进高压氧舱手术的医生是林政善,他的儿子林若柏就常听父亲提起,高压氧舱高4米,人爬到梯子上才能从观察窗看到舱内情况。在第一次加压试验时,当舱内压力升高到1.6公斤/cm^2,舱体上观察窗的有机玻璃变形凸出并破裂。强大的高压气流把正在观察窗观望的牛成虎副院长从3米的高处冲倒,致其重伤。经过长达5个月的抢救治疗,牛成虎副院长才脱离了生命危险。

试验事故发生后,外界议论纷纷。一位年老的工程师告诫年轻同事:“李温仁只会开刀手术,你们替他设计高气压手术舱,将来出了人命事故,你们会被抓去坐牢。”工程师们怕再出问题,一个也不敢来了。

李温仁想,攀登科学高峰,道路是崎岖不平的,高气压舱已初具规模,哪能因观察窗有机玻璃破裂就半途而废!

当时,他的爱人潘佩珍是福建师范学院物理系副主任,在她的协调下,她的学生李宗信被调入协和医院担任电子工程技术人员,负责高压氧舱的修缮和升级。

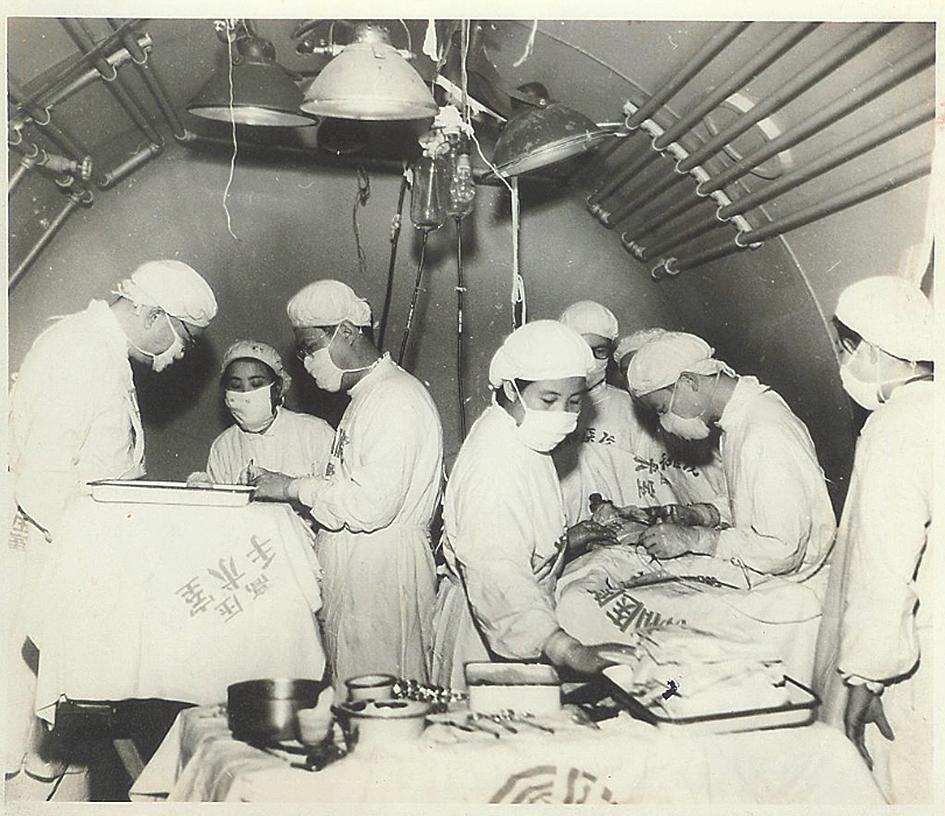

当时参与手术的麻醉医生陈本禄在回忆录中写到,一般情况下,夏天高压氧舱内的温度可达40℃以上。加压时,医护人员大量出汗,站立处周围地面常积满汗水,出舱后体重比进舱前减轻5公斤左右。

后来,李宗信等人解决了观察窗、电力系统和温度等问题,让医护人员不用在极端的环境下工作。

技术问题解决了,但还需要攻克的是人们心中的成见。李宗信说,自从在高压舱试验发生事故后,大家都很恐惧,总觉得它会爆炸,更可怕的是,不知道什么时候会爆炸。

医学院党委为此下达命令:“任何人未经党委批准,不得进入高压氧舱关门加压。”

于是,李温仁征得爱人潘佩珍的同意,向医学院党委提交了一份报告,申请自愿进入高压氧舱,关门加压做动物试验,如遇危险,自己负责,与党委无关。申请书由李温仁、潘佩珍以及他们的两个小女儿共同签名,党委经过研究后,批准了这个报告。

当时,福建医大还从多家医院抽调医生组成手术团队。1964年4月1日,李温仁带领7名医护人员一同进入高压氧舱做加压试验。一个小时后,试验宣告成功,全体人员平安出舱,守候在舱外的全院职工齐声欢庆。

1964年11月,亚洲第一座、世界第三座高压氧舱终于在协和医院投入临床治疗。

截至1965年7月,已成功救治64例病人,其中包括20例濒临死亡的垂危病人。

1966年3月,医疗团队创造了阻断循环20分16秒的世界纪录,成功进行了心室间隔缺损修补术。

后来,李温仁参加在美国洛杉矶举行的国际第八届高氧医学会,大会主席、心血管外科名教授杰克森博士在给省卫生厅的信中写道:“最重要的是李温仁博士在这个领域里作出了真正的贡献,任何人不敢相信这样尖端的工作,出自你们的国家,我很羡慕你们中国人的这种精神。”

当时参与手术的医生林培裘在一段采访视频中说:“每次出舱时,浑身都被汗浸湿。现在想来很辛苦,但当时却有满腔的干劲,大家都以能进高压氧舱工作感到光荣和自豪。”

佘耀远说,当时的“协和人”对科学的追求是无止境的,不是更上一层楼,而是要更上好几层楼,这种敢于创造、敢于攀登的精神永远值得协和后辈学习。

上世纪60年代,协和医院向全省培养输送了大量医疗骨干。这些走出去的“协和人”,以扎实的专业技术和良好的医德医风让协和声名远扬。因此,协和医院也被誉为八闽现代医学的发祥地、福建省医学人才的摇篮。

岁月如砥,磨不灭钢铁舱体里激荡的初心;长河奔涌,淘不尽协和人血脉中的开拓精魂。如今,协和医院依旧不断创造着省内、国内甚至世界首例的医疗突破。

从历史深处走来的协和精神,早已超越了一座舱体的物理存在——它是敢在技术封锁中凿开通道的铁骨,是愿以“请战书”的血誓叩开医学之门的赤诚,更是新时代守护千万生命的“医”心如一。

这精神如闽江潮水,奔涌不息,托举着“健康中国”的巨轮,在岁月长河中破浪前行,驶向医学疆域的璀璨星穹。