2020年新冠疫情初起,许多感染新冠病毒的轻症患者在服用了一种透解祛瘟颗粒后,症状都快速缓解。这种中药颗粒的拟方人之一,正是省立医院中医科郑星宇主任医师。

根据中医传统医学和自身多年临床实践经验,郑星宇拟出方剂,与广州医科大学附属市八医院中医科联合研制透解祛瘟颗粒。在疫情期间,该制剂获批临床使用。

去年,这项联合发明专利还以1000万元转让给广州白云山和记黄埔中药有限公司,实现我省卫生健康领域单笔最高转化额。

为重奖成果主要发明人,省立医院将获得的262.5万元转化收益分出80%,即210万元(税前)奖励给郑星宇,收益的20%分别列为其所在科室业绩奖励,以及医院科技成果转移转化基金,为后续医院一系列科研成果转化注入了“强心剂”和“催化剂”。

科研创新的热情同样还在护理团队中生根发芽。在骨科手术中,医生们广泛使用的可折叠透视定位器,就出自省立医院第三手术室副护士长游凤云之手。

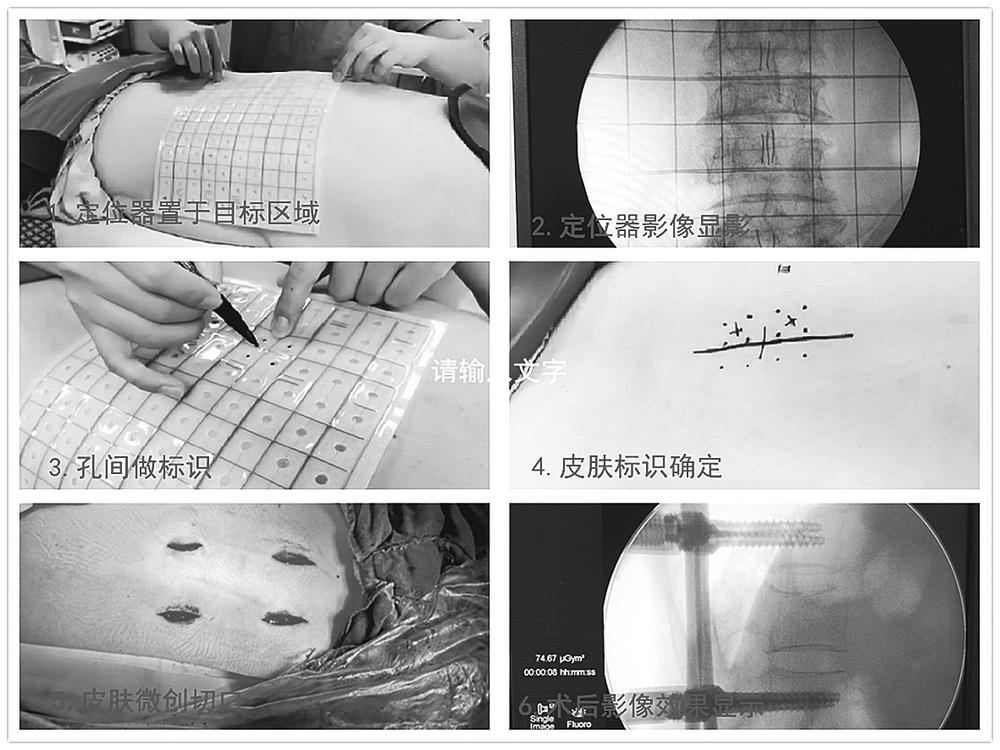

定好患者大致的手术部位,在皮肤上铺一张布满规则孔洞的柔软硅胶材料,借助C型臂X光机显影,只需1分钟左右,外科医生就能用记号笔精确地在患者皮肤上标明手术位置。

过往传统定位中使用的并不“亲肤”的定位材料“克氏针”,不仅容易移位,定位不够精确,患者还需要在辐射之下暴露5~10分钟,“吃”进不少射线。

小小的革新带来巨大的改变,这一切源于游凤云善于观察的慧眼。为解决使用克氏针产生的问题,游凤云历经三年不断研发改进,最终将定位误差控制在2毫米以内,临床运用发现,在脊柱手术中一次定位的准确率从过去的80%变成了100%。

目前,该专利已经被驼人公司成功收购,实现了实用新型专利的成果转化。接下来,这款产品将被量产并推向更多医院,为骨科医生术前更快更精准定位手术部位提供帮助。

除了郑星宇和游凤云,和他们一样在科研、发明道路上有所斩获的医疗人员,医院在奖励绩效、制度建立等方面都给予了充分的政策支持,以激励医务人员有持续不断的科研产出。“例如,医院建立了临床、教学、科研三重绩效奖励机制,对于申请到课题、发表论文、发明了专利的人员都给予相应奖励,部分人员的科研奖励甚至远超临床奖励。”福建省立医院分管科研的副院长郑晓春说。

当然,对于部分后进科室、医务人员,奖励机制的激励作用有限,医院则见招拆招,“配套”了相应的压力政策。例如在职称晋升评定中,提高科研考核占比。换句话说,临床医生如果在科研方面能力突出,那么其未来的发展之路可以走得更远。

医院还对学科带头人下发任务,制定科室科研产出量,从而让科主任在科室层面知人善任,做好临床与研究人员的统筹,让每个学科都能紧跟医院发展步伐,在临床和研究间找到平衡。

在一系列政策的指引下,医务人员投身科研的积极性被极大激发,仅去年发表的高水平论文就达846篇,其中5分以上SCI论文130篇,较2017年增长7倍。医院科研实力也日益增强,连续两年各获得两项福建省科技进步一等奖(总计4项),实现了医院在省科技进步一等奖上的“零的突破”。获得省医学科技奖31项,获厅局级以上课题825项,项目资金1.2亿元。