“月亮宝宝”(白化病)、“不食人间烟火的天使”(苯丙酮尿症)、“瓷娃娃”(成骨不全)、“蝴蝶宝贝”(大疱性表皮松解症)……

这些美丽名字的背后,都是罕见病患者难以言说的痛。

每年2月的最后一天为国际罕见病日,但由于罕见病种类多,我国人口基数大,有超2000万名罕见病患者,每年新增患者超过20万人。

罕见病,其实一点也不罕见。

母系遗传 一个家族十个“同病人”

罕见病80%由基因缺陷导致,因而有时一个家族多个患者并不少见。

令福建医科大学附属第一医院神经内科副主任医师林翔印象最深的是一个有着十个患者的“罕见病”家族。

2023年,漳州24岁的小王(化名)来到附一神经内科就诊。

这五年来,小王觉得自己的身体越来越不受控制,平衡感越来越差,双脚肌肉萎缩,常常踮脚走路,走路不知不觉会交叉成“剪刀”,时常会被自己绊倒……

在详细问诊后得知,小王有一个同父母的姐姐,在12岁的时候也出现了下肢僵硬,行走不灵活,无法跑步。

这很可能是基因缺陷导致的罕见病——遗传性痉挛性截瘫。

最终,病因锁定了线粒体基因MT-TV突变。这是一种母系遗传,即只要母亲有病,生下的小孩,无论男女,都会出现轻重不一的症状。

“我们为他的家人们做了一次‘普查’,最后发现,小王的外祖母、舅舅、母亲、小姨,加上小王母亲的四个孩子、小姨的两个儿子都患上了遗传性痉挛性截瘫。”林翔表示,“小姨家的两个孩子,已经到了屈膝扶墙缓行的地步。”

在进行了口服药物试验性治疗后,小王的症状有所改善。

多在儿童期起病

更需早诊早治

罕见病大多是基因缺陷,所以60%以上的罕见病在出生或儿童期发病,30%于5岁前因无法获得有效治疗而死亡,多为终生疾患。

“对于罕见病患者,只有早发现、早干预,才能收获较好的治疗效果。有些罕见病虽然无法治愈,但可以控制病程发展,延长生命周期。”福建医科大学副校长、附一医院副院长陈万金表示。

但临床上,很多患者都卡在确诊难,而错过了最佳的治疗时期。

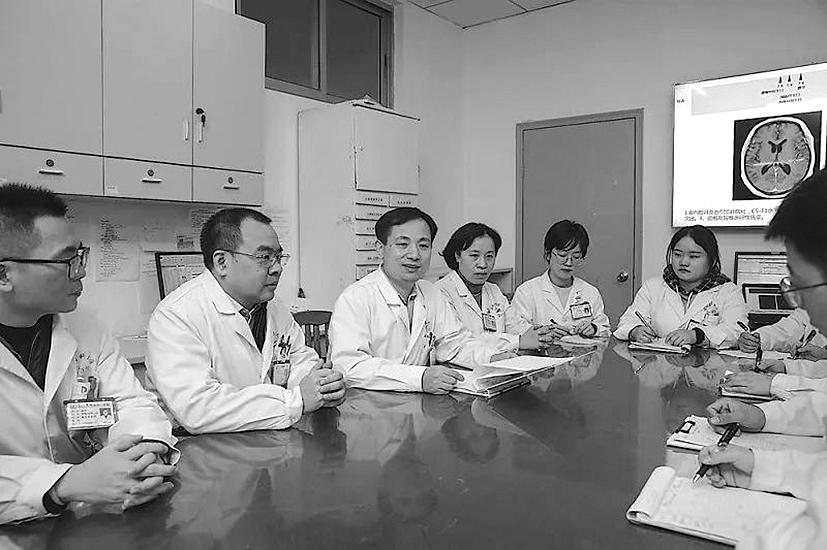

为了更好地帮助罕见病患者,2023年5月,附一医院罕见病医学科正式开科,联合神经内科、小儿科、血液科、内分泌科、皮肤科、风湿免疫科、肾内科等临床科室,以及病理、检验、影像、核医学等医技科室在内的十余个科室,形成跨学科团队共同研究和探索罕见病的诊断和治疗,为患者提供“一站式”临床诊疗服务。

“我们希望患者找到了我们,我们整合资源替他们揪出病因,而不是他们在各个科室间游走,去寻求答案。”陈万金表示。

罕见病罕见,但诊治罕见病的医生可能更罕见。

“搭建诊疗网络,是现阶段提升罕见病诊断效率的有效手段。”福建省医学会罕见病分会主任委员、福建医科大学附属第一医院王柠教授介绍说。

2019年福建医科大学附属第一医院牵头成立省罕见病诊疗协作网,经过5年的实践,14家协作医院之间已经形成默契,基层医院发现罕见病疑似病例后,可立即与协作组牵头医院进行沟通,由牵头医院评估病人情况,再进行相应诊断和后续治疗指导。

希望每一名罕见病患者,都能被关注、被呵护!