肺移植原理

肺移植是一种高度复杂而又令人振奋的外科手术,俗称“换肺”。当一个人的肺发生了严重的病变导致肺不可逆转的病损且药物治疗无效时,称为终末期肺病,此时顺畅的一呼一吸对患者就成了可望而不可求的事,这时,就要通过肺移植的方式将病变的肺切除,同时更换健康的肺,从而恢复患者正常的呼吸。

肺移植手术

肺移植手术一般分为以下两个步骤:第一,捐献者的手术,捐献者的肺通过手术取出,确保肺的血液供应和气道通畅;第二,接受者的手术:接受者的受损肺被切除,然后将捐献者的肺植入。手术结束后,确保新的肺能够正常工作。

肺移植手术的成功率在90%以上,一般来说成功率是与患者的身体状况、医生的经验和医疗设施的完善程度等因素有关。据专业数据统计,肺移植患者1年及5年生存率分别为85.2%、59.0%。生存率取决于许多因素,如患者的术前状况、供体的情况、术后护理和药物治疗等。肺移植手术后的患者需要服用免疫抑制剂以防止排斥反应,并需要定期进行医学检查以确保移植的肺健康。患者需要在术后数月内避免剧烈运动和重体力劳动,但大多数患者在术后一年左右可以逐渐恢复正常生活。随着医学技术的不断进步,肺移植手术的成功率和患者的生存率也在不断提高。

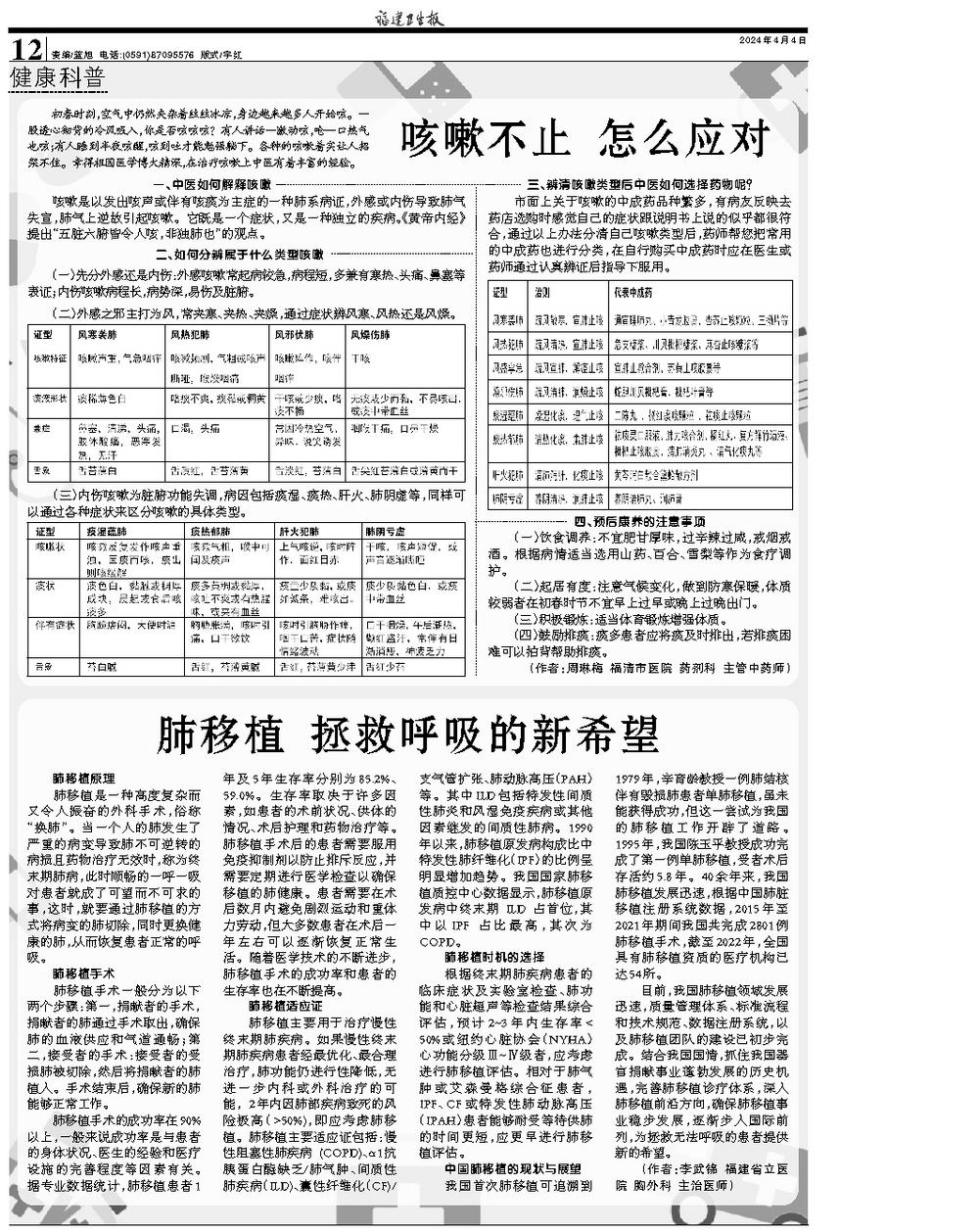

肺移植适应证

肺移植主要用于治疗慢性终末期肺疾病。如果慢性终末期肺疾病患者经最优化、最合理治疗,肺功能仍进行性降低,无进一步内科或外科治疗的可能, 2年内因肺部疾病致死的风险极高(>50%),即应考虑肺移植。肺移植主要适应证包括:慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、α1抗胰蛋白酶缺乏/肺气肿、间质性肺疾病(ILD)、囊性纤维化(CF)/支气管扩张、肺动脉高压(PAH)等。其中ILD包括特发性间质性肺炎和风湿免疫疾病或其他因素继发的间质性肺病。1990年以来,肺移植原发病构成比中特发性肺纤维化(IPF)的比例呈明显增加趋势。我国国家肺移植质控中心数据显示,肺移植原发病中终末期 ILD 占首位,其中以IPF 占比最高,其次为 COPD。

肺移植时机的选择

根据终末期肺疾病患者的临床症状及实验室检查、肺功能和心脏超声等检查结果综合评估,预计2~3年内生存率<50%或纽约心脏协会(NYHA)心功能分级Ⅲ~Ⅳ级者,应考虑进行肺移植评估。相对于肺气肿或艾森曼格综合征患者,IPF、CF或特发性肺动脉高压(IPAH)患者能够耐受等待供肺的时间更短,应更早进行肺移植评估。

中国肺移植的现状与展望

我国首次肺移植可追溯到1979年,辛育龄教授一例肺结核伴有毁损肺患者单肺移植,虽未能获得成功,但这一尝试为我国的肺移植工作开辟了道路。1995年,我国陈玉平教授成功完成了第一例单肺移植,受者术后存活约5.8年。40余年来,我国肺移植发展迅速,根据中国肺脏移植注册系统数据,2015年至2021年期间我国共完成2801例肺移植手术,截至2022年,全国具有肺移植资质的医疗机构已达54所。

目前,我国肺移植领域发展迅速,质量管理体系、标准流程和技术规范、数据注册系统,以及肺移植团队的建设已初步完成。结合我国国情,抓住我国器官捐献事业蓬勃发展的历史机遇,完善肺移植诊疗体系,深入肺移植前沿方向,确保肺移植事业稳步发展,逐渐步入国际前列,为拯救无法呼吸的患者提供新的希望。

(作者:李武锦 福建省立医院 胸外科 主治医师)