躺在床上,厦门的胡先生把生平经历逐字打下,3万多字集结成书,取名《人生万里铿锵行》。他还向报纸投稿,得到的稿费用来资助失学的贫困儿童。

这一系列操作,对正常人来说,可能不算十分困难,但胡先生完成这一切,凭借的是浑身上下唯一能动的眼球,以及一台眼动仪。

胡先生患上的是渐冻症,学名叫肌萎缩侧索硬化(ALS)。这是一种持续进展、不可逆的神经系统退行性疾病,患者大脑和脊髓的运动神经细胞不明原因地逐渐减少,运动能力逐渐丧失,肌肉也因此失去营养支持,逐渐萎缩。

2018年5月22日,国家卫生健康委员会等五部门联合发布了《第一批罕见病目录》,肌萎缩侧索硬化被收录其中。

每年的6月21日是世界渐冻症日。专家估计,在福建,渐冻症患者大约有1200人。面对渐冻症,福建有一群医护和患者没有坐以待毙,他们用经历告诉更多患者和家属,在胜利还未到来之前,首先要好好活着。

患病前,胡先生曾游历过十几个国家。他当过公务员、老师,也曾下海经商。患病后,他的活动范围仅剩下30平方米的房间,准确地说,是2米2长的一张床。原本轻简的房间被呼吸机、眼动仪、监护仪、咳痰机、轮椅、护工睡的小床挤满。

这是一名渐冻症患者被“冻”住的过程,也是患者逐渐社会性死亡的过程:随着行动越来越不便,身上的“装备”越来越多,患者不能动、不能吃喝、不能说话,失去了交流能力。渐冻症也被称为“比癌症还要残酷的绝症”。

胡先生一度十分消沉,儿子也很无措,脑子里第一次闪现放弃的念头。

这种消极情绪也徘徊在很多渐冻症患者的家庭中。福州的林阿姨告诉记者,女儿患上渐冻症后,一位护士朋友告诉她,这种病好不了,不用浪费时间。他们走了很多弯路,后来才知道,渐冻症的照护相对专业,非专科的医护也未必了解。

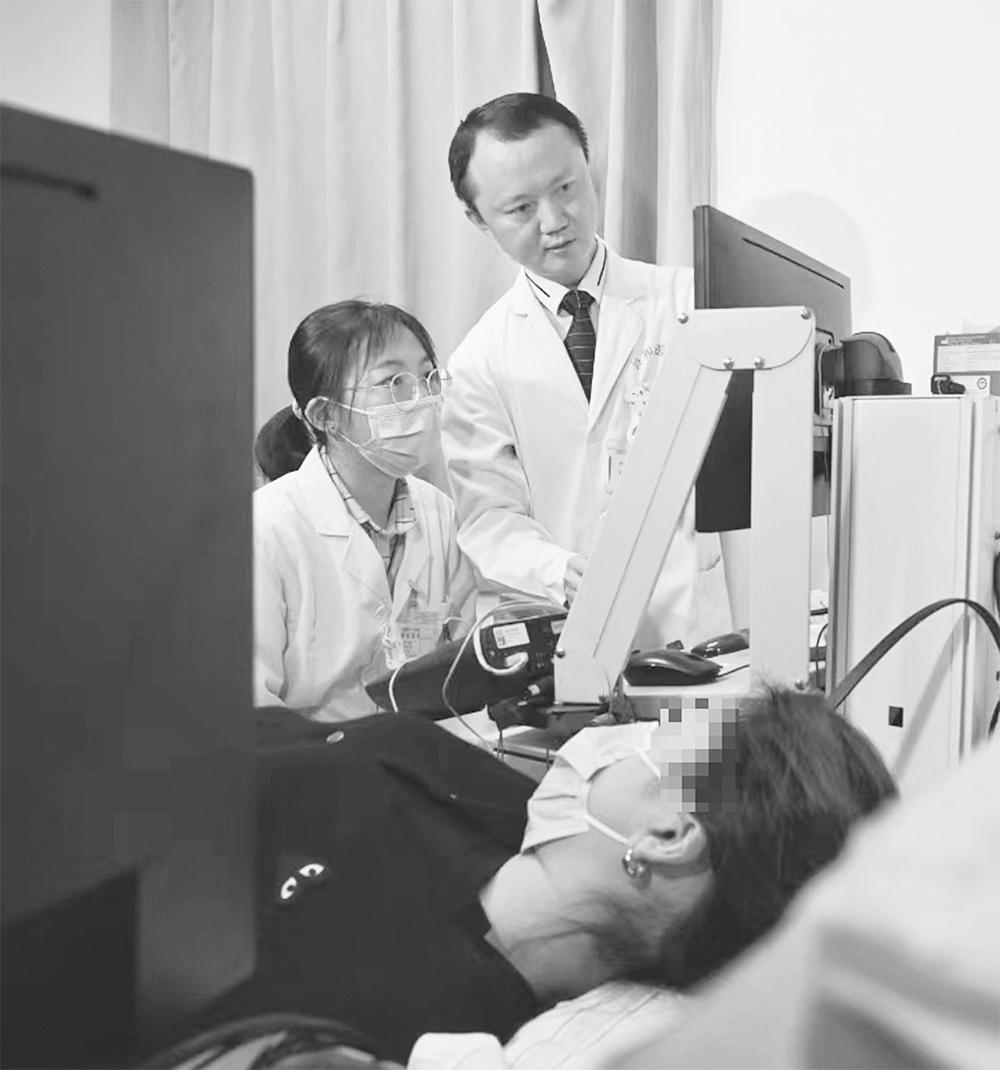

福建医科大学附属协和医院(以下简称福医协和医院)神经内科主任医师邹漳钰告诉记者,根据流行病学资料估算,福建约有1200位渐冻症患者。

确诊后,随着病情的进展,病人的症状越来越多、越来越重,能够延缓病情发展的药物却有限,一系列具体的问题摆在病人和家属面前:肢体疼痛该怎么办?吞咽困难吃不下饭怎么办?什么时候需要胃造瘘?呼吸困难该怎么办?气切后如何护理病人?

因此,对渐冻症患者及家属来说,专业的护理与治疗同样重要。

2014年,福医协和医院神经内科建立了“福建解冻家园”微信群,入群的都是福建地区的渐冻症患者及家属,胡先生是第一批群友之一。在群里,医护会不定期科普渐冻症的医学和护理知识。

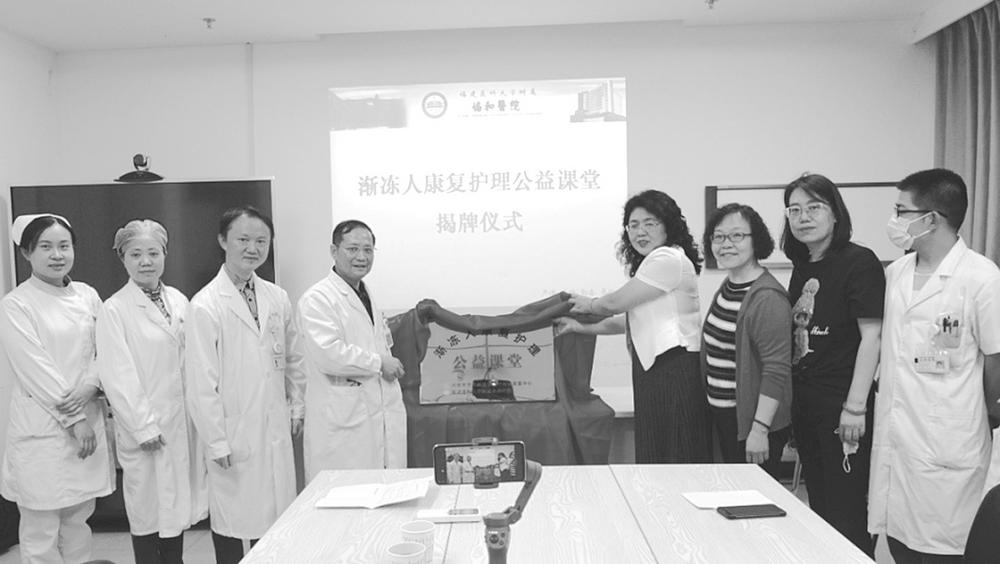

随后,线上的科普逐渐扩展到线下。2020年,福医协和医院联合北京东方丝雨渐冻人罕见病关爱中心成立国内首个渐冻人康复护理公益课堂,授课的嘉宾有神经内科、康复科、营养科等多学科专家,听课的除了患者和家属,还有医护人员、康复工作者和残联工作人员。公益课堂至今已开班4期,获益的患者和家属达300余人次,还有不少人跨省来听课。

福医协和医院神经内科护师陈丽霞即是公益课堂的授课者,她告诉记者,不少家属不断学习,从最初对护理一窍不通,到后来吸痰、造瘘管护理、气管切开护理样样精通。

也正是在公益课堂,胡先生的儿子学会了胃造瘘护理、吸痰护理、气切护理、呼吸机使用护理,努力赶上父亲病情发展的速度。如今,胡先生的眼球也“冻”住了,但在这之前,他争分夺秒地用眼动仪记录下生平经历,将3万多字集结成书,取名《人生万里铿锵行》。儿子说,那一刻,父亲仿佛又站在了世界的中央。